吉田 篤弘

第四話 つくりごと[其の二]除夜が最初に臨んだのは杉田を見つけ出すことだったが、

「この男を知らないか」

と氷沼の写真を示して〈レインボウ・パアク〉の飲食店を訊ねまわると、

「杉田だろ? 奴なら〈苗木町〉の映画館でフィルムを回してるよ」

と有力な情報が早々に得られた。

〈苗木町〉は〈塔ノ下〉町に隣接する悪場所を有した街区だが、杉田は町のはずれに位置する〈土星座〉なる映画館で映写技師を務めていた。一日中、暗がりに身を置き、めったに外出はせず、昼の軽食も夜の食事も映写室に出前を届けさせて済ませていた。

杉田が暴漢の襲撃を適度に抑えられていたのは、暗がりに身を隠すその仕事のおかげであり、逆に云うなら、数少ない外出の際に襲撃を受けてしまったのは、あまりにその容姿が氷沼と似ていたからである。

氷沼は目鼻立ちのはっきりしたあくの強い顔で、除夜が一、二度写真を見ただけでその顔を覚えていたように、およそ一度でも会えば、忘れようのない顔となった。

したがって、杉田が無防備に街を歩けば、氷沼の顔を知っている者は、十中八九、氷沼その人と見間違う。だから、氷沼を探し歩いている暴漢どももまた彼らなりに聞き込みをつづけ、「氷沼なら見たぜ」と誤った情報を得ては、杉田を襲っていたのだろう。

氷沼本人は、じつのところ、どこに居を構えているのか、どこで仕事をしているのか、いずれも不明で、もし、権田警部補の助けを得られなかったら、除夜が氷沼と接触することは叶わなかっただろう。

もっとも、権田には氷沼の居場所を探り出してもらうだけではなく、その他にも協力をあおぐ必要があり、いささか面倒かつルールに抵触する可能性があったが、

「二人の命を同時に助けるのです」

と除夜がうそぶくと、

「そんなことを云われたら、放っておけないですよ」

渋々ではあるとしても、権田は全面的に力を貸してくれることになった。

除夜はまず杉田に会いに行き、それから氷沼とも会って、

「命を狙われています」

と、あらためて伝える必要があった。しかし、二人はいずれも、

「そんなことは分かっています」

と同じ顔、同じ口ぶりで除夜の警告をさらりと受け流した。

除夜は苦笑するしかない。

同じ顔をした者は、考え方や受け答えに至るまで似通ってくるのか──。

氷沼は元より百戦錬磨の怖いもの知らずで、杉田の方は度重なる襲撃を受けたことで肝が据わったらしい。

「どうせ、いつかは死ぬんですから」

虚勢を張ってみせる、その落ち着き具合も堂に入っていて、ある意味、大した度胸であるが、

「一人も死なせやしない」

と豪語する除夜としては、不本意に命を落とすことを辞さない態度に、感心はしたとしても、決して賛同は出来なかった。

「なんであれ、いつ襲われるか分からんのだろう?」

氷沼とは、〈塔ノ下〉町のビリヤード場を隠れ蓑とした事務所で面会が許され、噂どおり慇懃な口ぶりで、除夜の方が逆に諭された。

「いつなのか分からんのに、どう恐れたらいいんだ?」

氷沼はすこぶる口が達者で、その点においては、間違いなく杉田より格が上だった。

「あんたも名を馳せた探偵さんなら、いつ、奴らが襲ってくるのか、自慢の名推理を聞かせてくれないか」

「いや、それは──」

「いいかい、名探偵? 人は皆、いつか死ぬんだよ。いつか必ずな。しかし、それがいつになるかは誰にも分からん。そんな分からんものを恐れて暮らしていたら、生きる楽しみや喜びが失われる。生きる意味がなくなっちまったら、まだ死んでもいないのに、命を失ったも同然じゃないか」

じつに手強かった。

いつ死んでも構わないと達観している者に、いつになるか分からない殺人予告を伝えても、それこそ意味がない。

除夜はしばし熟考し、(ええい、ままよ)とばかりに、

「じつは奴らが決行する日をつかんだのです」

と口から出まかせを告げてみた。

「ほう?」と氷沼は少しく顔色を変え、「で、いつなんだ」と懐中から洋モクを取り出して金無垢のライターで火をつけた。勿体ぶって深々と吸い、

「その日、俺は殺されるわけか──」

もの憂げに煙を吐き出した。

「ええ、奴らは本気ですからね」

除夜が云い放つと、

「では、それまでだ。そんなに殺したいなら、死んでやろうじゃないか」

氷沼の言葉に除夜は戸惑ったが、瞬時に頭を切り替えて、「そうですね」と平静を装った。

「こうなったら、もう死んでいただくしかありません。あなたに死んでいただければ、一人の男が命拾いをするのです」

「それはまた結構な話じゃないか。死に甲斐があるってもんだよ」

率直に云って除夜は、はたして氷沼が世間で囁かれているような悪党であるのかどうか、結論を先延ばしにしたくなった。

「で、いつなんだ?」

「一週間後の水曜日、夜分の十一時ちょうどです」

除夜はその場の思いつきで適当な日時を答えた。

「ですので、しっかり殺されていただくために、いくつか準備が必要になります──」

除夜は急に忙しなくなった。

氷沼に「一週間後の水曜日」と告知してしまった以上、杉田にも伝えておく必要があったし、他にもいくつかすべきことがあった。

何よりあの暴漢二人を探し出さなければならない。権田に相談すると、

「おそらく、前科者でしょう」

とあたりをつけ、半日と経たぬうちに、

「この中にいますか」

と数枚の顔写真を携えてきた。

はたしてその中に、あの夜、除夜の独眼に映った二名の暴漢が見つかり、ほどなくして、彼らがたむろしている地下酒場が割り出された。

除夜は密告者のふりをすることにした。

先だっての一件で、犯人が爆破時刻を利用して殺人を企てたのを思い出し、地下酒場に居座っている二人に「ビリヤード場の二階」と住所を添え、

「水曜日の午後十一時に氷沼がここにいる」

と酒場のウエイトレスに封書を届けさせた。

✻

一週間が瞬く間に過ぎ、水曜日の夜が何食わぬ顔で平穏に訪れた。しかし、予告されたとおりに事態は動き、二人の暴漢は十一時を目指して行動を起こした。

彼らはこの日に備えて地下酒場の喫煙室で闇業者からピストルを手に入れ、万全を期して、ビリヤード場の二階に乗り込んだ。

ドアの前で二人が息をひそめて身構えていると、部屋の中に間違いなく人の気配が感じられ、密告が正しかったことを確信していた。

(いいか)(行くぞ)と二人は声を出さずに頷き合い、ピストルを突き出して部屋の中に突入すると、限られた電灯に照らされた部屋の中はいかにも薄暗く、ただならぬ緊迫が待ち受けていた。

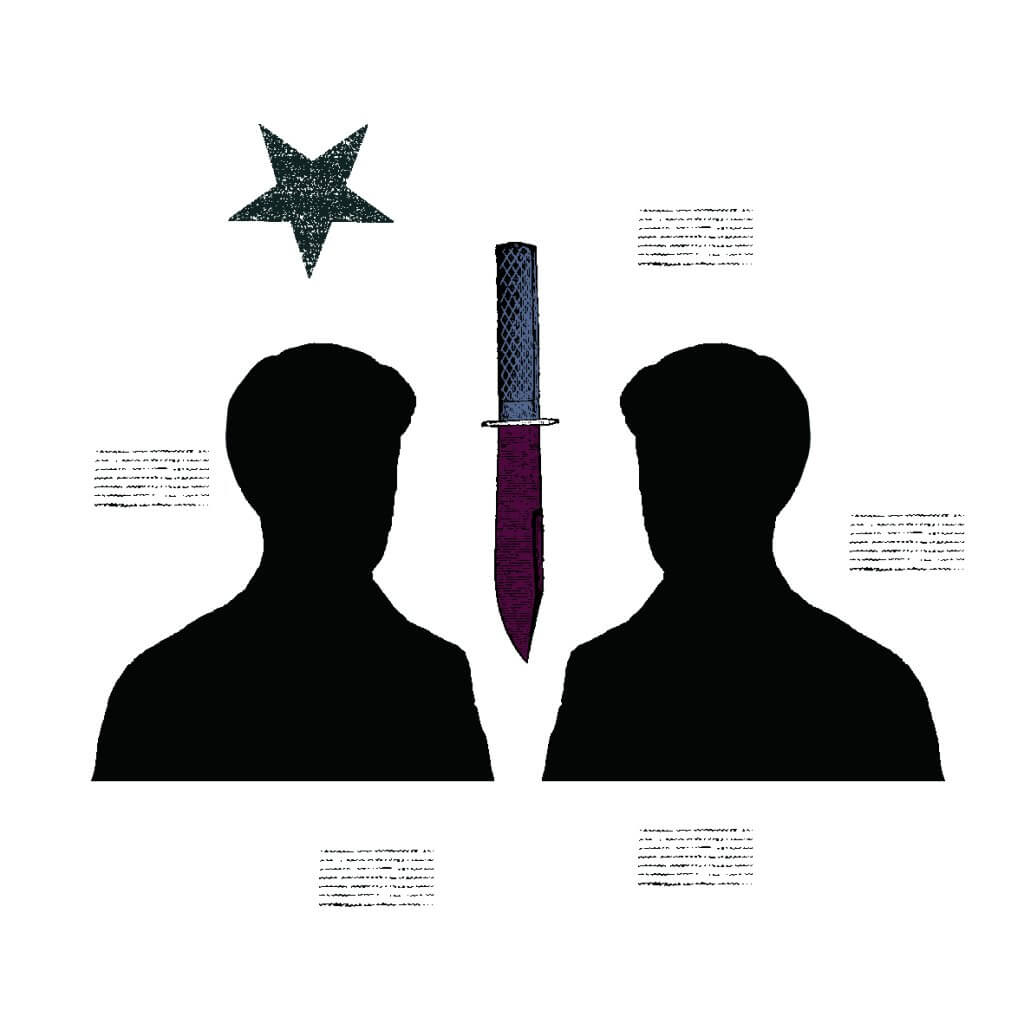

部屋の奥に密告どおり氷沼がいて、困惑したその目は恐怖に慄いていたが、視線の先にあったのはピストルを構えた二人の暴漢ではない。全身を黒装束で覆った「不審者」と云うよりほかない者がそこにいて、意表をつかれた二人が呆然としていると、その不審者は決然と氷沼に近づいて、いきなり短刀を突き出した。

「あっ」と声を上げたのは、はたして氷沼であったか、それとも立ちすくんだ二人であったか。

短刀はわずかな電灯の光を反射して閃き、目にも止まらぬ速さとはこのことかと、その先端が氷沼の心臓をひと突きした。

驚くばかりに血潮が溢れ出し、氷沼は糸を切られた操り人形よろしく、その場に音もなく崩れ落ちた。

硬直したままの二人は動かなくなった氷沼を見下ろし、渇ききった自らの喉が、「ひっ」と音を立てて我に返った。「ひっ」「ひっ」と言葉にならず、短刀を手にしたままの男が、「ひっ」に反応して振り向くと、二人は途端に身の危険を感じて部屋から飛び出した。

ひとときの静寂が流れ、短刀を手にした男が、

「もう、いいみたいです」

と血潮にまみれた氷沼に声をかけると、氷沼は上体を起こして大きく息をついた。

「うまくいきましたね」

短刀を手にした男に笑いかける。

「これで、氷沼は無事に殺されました」

安堵を交えたその声は氷沼ではなく杉田の声で、

「見事な演技でした」

短刀を手にした男が黒装束を脱ぎ捨てた。

「もしかして、我々は舞台に立てるかもしれません」

「ええ、観客がいないのが残念でした」

杉田は黒装束を脱いだ除夜に冗談を云い、

「いえ、二人だけでしたが、観客はいたじゃないですか」

除夜は手にした短刀に映る自分の顔に気づいて大いに満足した。

✻

「それで?」と六月は信じられないと云わんばかりの顔になり、

「それで、どうなったんですか」

除夜の話を聞き終えても、なお不審そうだった。

「権田警部補に頼んで、いくつかの新聞に記事を書いていただきました。氷沼の死亡記事です」

「でも、実際は死んでいないんですよね?」

「氷沼は大した男ですよ。もちろん、彼には我々が芝居を打つことを伝えていたんですが、この茶番劇に乗じて彼はどこかへ雲隠れしてしまいました。まさか、死んではいないでしょうが、完全に行方不明です。おそらく、察したんでしょう。このままだとお縄になりかねないと──」

「信じられません」

「いえ、すべては六月さんが福引で二等を引き当ててくれたからです。おかげで、あの素晴らしい芝居を観ることができ、そのおかげで、あの劇団から小道具の短刀と血潮をお借りしようと思いつきました。二日間に及ぶ演技指導とリハーサル付きでね」

「そうでしたか──あの福引が」

六月はどこまでも半信半疑だったが、何も知らされずにいたミサキも、突然、氷沼の死亡記事を目にすることになり、

「助けられなかったのですか」

と新聞を手にして除夜に詰め寄った。

「この記事を読む限り、あの暴漢に殺されてしまったのではないですか?」

「いえ」

除夜は急いで否定し、

「暴漢は僕が演じ、氷沼は杉田が演じたのです」

身振り手振りを交えて一部始終を説き明かした。

「記事を捏造するのがルール違反であることは承知しています。でも、これでもう氷沼が殺られることはありません。暴漢の二人は逮捕されましたが、第二、第三の刺客が現れるのは必至です。その前に──」

「除夜さんが葬ったのですね。あの短刀で──」

ミサキは芝居の場面を思い返して身震いしたが、

「つくりごとですよ」

静かに呟いた除夜は、震えの止まらないミサキの肩に手を伸ばしかけて襟を正した。

Collage Illustration──Atsuhiro Yoshida

(「第五話」へつづく)

┃著者紹介

吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)

作家。

1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。

吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)

作家。

1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。