第2回「屋根裏の散歩者」視覚へのこだわり【前編】

まずは、いかにも乱歩らしい部分を見ていく。おそらく多くの読者が、乱歩作品を読んでいくなかで、特徴的だと感じる事柄である。取り上げるのは、「屋根裏の散歩者」である。

第1回で見たように、「二銭銅貨」を発表した1923(大正12)年と翌1924(大正13)年の乱歩は、働きながら小説を執筆していたので、執筆量は少なかった。

1924年の後半に、乱歩は「D坂の殺人事件」などを書いた。これを機に作家としてやっていく決意をする。この「D坂の殺人事件」が掲載されるのが1925(大正14)1月増刊号で、これ以降、次々と作品を発表していくのだった。これには、雑誌『新青年』編集長である森下雨村の、積極的に乱歩を売り出していこうという配慮もあったようである。

この年、『新青年』は乱歩作品を連続して掲載していく。「D坂の殺人事件」「心理試験」「黒手組」「赤い部屋」「幽霊」、そして「白昼夢」「指輪」と続いたのだった。

「屋根裏の散歩者」は8月増刊号で、『新青年』に乱歩作品が連続して掲載されていくのは、これでひと区切りということになる。

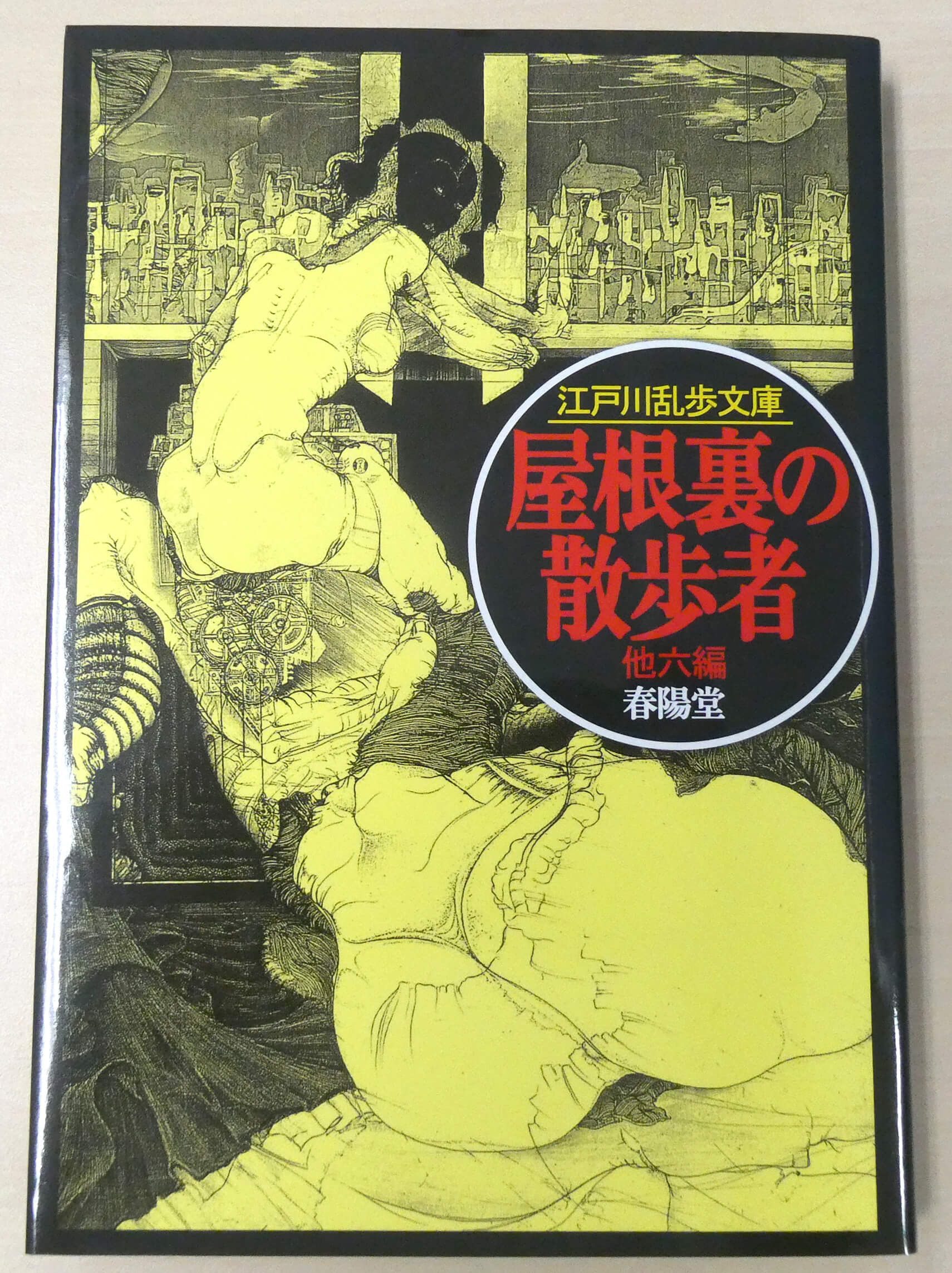

次に『新青年』に掲載されるのが、年末の「踊る一寸法師」で、これを最後に乱歩は東京へ転居していく。この作品は乱歩と横溝正史が10月に東京旅行をした際に書かれている。ちなみにこのときの乱歩の用件のひとつが、最初の単行本『心理試験』に続く、2冊目の『屋根裏の散歩者』の打ち合わせを、春陽堂とすることだった。

1925年の乱歩はまた、『新青年』以外の雑誌にも書き始めていた。「疑惑」などを『写真報知』に、「人間椅子」などを『苦楽』に書いた。こうして発表の場も広げていったのである。年末からは長篇小説にも取り組み始めた。これもまた、東京へ移って作家としてやっていくための布石ともいえるだろう。

専業作家1年目で大阪最後の年となる1925年と、作家として東京で生活する最初の年である1926(大正15・昭和元)年は、乱歩が多くの作品を発表する最初の山となった。この山の中央には、1925年末の東京への旅行と、1926年1月の大阪から東京への転居がある。東京に引っ越した乱歩は、ほぼ同時に長篇への取り組みを始めていた。慣れない長篇のせいなのか、東京という環境のせいなのか、あるいは他に原因もあるのかもしれないが、乱歩は行き詰まって、1927(昭和2)年には休筆に入る。

「屋根裏の散歩者」は1925年8月増刊号、専業作家にはなったが、まだ東京には移っていない時期の作品だった。

さて、「屋根裏の散歩者」であるが、この短篇は言うまでもなく、乱歩の代表作のひとつである。

この小説は、郷田三郎という人物の視点から語られる。三郎は生活の苦労のない、いわゆる高等遊民のような男である。日々の暮らしに退屈していた三郎は、押入れの中で寝ていると、屋根裏への入口を見つけてしまう。そこから上に上がってみると、同じ下宿に住む人々を覗き見ることができることを発見したのだった。

いつもと違った角度から見る人や物は、それだけでも異様な景色に感じられる。しかも、人間はひとりきりでいる時にその本性をさらけ出す。衣服、カネ、女など、それぞれの執着する姿は、異常ともいえるものだった。三郎は下宿の人々の別の顔を観察してまわった。

乱歩は、この小説の着想について、鳥羽造船所に勤務していた時代、独身者寮の押入れの上段に蒲団をしいて寝ていたときの経験と、大阪に住んでいた頃に、押入れの天井板をはずして屋根裏にのぼってみた経験がもとになっていると明かしている。

別の自作解説では、その元にはもうひとつ、以前から考えていた案があったとも書いている。一種の密室殺人で、2階の畳を上げて、その床板にある節穴から、階下の被害者をピストルで撃つというものである。

こうしたストックが「屋根裏の散歩者」を書くことを可能にしたのだった。殺人方法は変更されたが、もちろん別のやり方で犯罪もおこなわれ、探偵役が登場して解決もする。しかし、この小説でもっとも魅力的に描かれているのは、屋根裏から人々を覗き見ることの興味であることは間違いないだろう。

乱歩の小説には、こうした覗きに類する行為がよく登場する。

たとえば「陰獣」では、主人公である作家が、屋根裏に入る場面がある。「陰獣」は、探偵作家が偶然知り合った人妻に頼まれ、彼女につきまとっているという大江春泥という作家について調査する話である。謎の作家大江春泥は猟奇的な作風で、乱歩が投影されている。主人公は春泥の行動をなぞって、人妻の生活を屋根裏から覗き見ることになるのである。

また、数年後の長篇「妖虫」でも覗き見る行為が描かれる。「妖虫」は、青年が怪しい男の後をつけていくと、墓地に接した煉瓦塀の空家に入っていく。雨戸の隙間から覗き込むと、部屋の一部を見ることができた。そこで全裸の女優が惨殺されるのを目撃してしまうのである。

戦後の「化人幻戯」では、元侯爵の秘書として雇われた青年が、遠くの崖から落ちる人を目撃する。青年は元侯爵夫妻とともに別荘に滞在していた。夕刻、双眼鏡で岬をながめていた夫妻が、転落していく人を発見し、声を上げる。青年は肉眼であったが、それらしきものを見ることになるのだった。

このように、長篇においても覗き見る行為は頻繁におこなわれ、重要な役割を果たしていくことになる。

ただ、注意しておきたいのは、覗くことによって見えてくるのが、真実とは限らないということである。

1973年神奈川県生まれ。日本近代文学研究者。専門は日本の探偵小説。立教大学大学院在学中の2003年より江戸川乱歩旧蔵資料の整理、研究に携わり、2017年3月まで立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センターの学術調査員を務める。春陽堂書店『江戸川乱歩文庫』全30巻の監修と解説を担当。共著書に『怪人 江戸川乱歩のコレクション』(新潮社 2017)、『江戸川乱歩 幻想と猟奇の世界』(春陽堂書店 2018)、『江戸川乱歩新世紀-越境する探偵小説』(ひつじ書房 2019)。