【第95回】

とんかつは薄いに限る問題

10月末に給湯器が壊れ、風呂をはじめすべての給湯がストップしてから、我が家のお風呂難民化の話はすでにした。11月後半になってもまだその状態は続いていて、年内にはメーカーの手配がつかない。来年春まで、という話もあって鬱々としている。

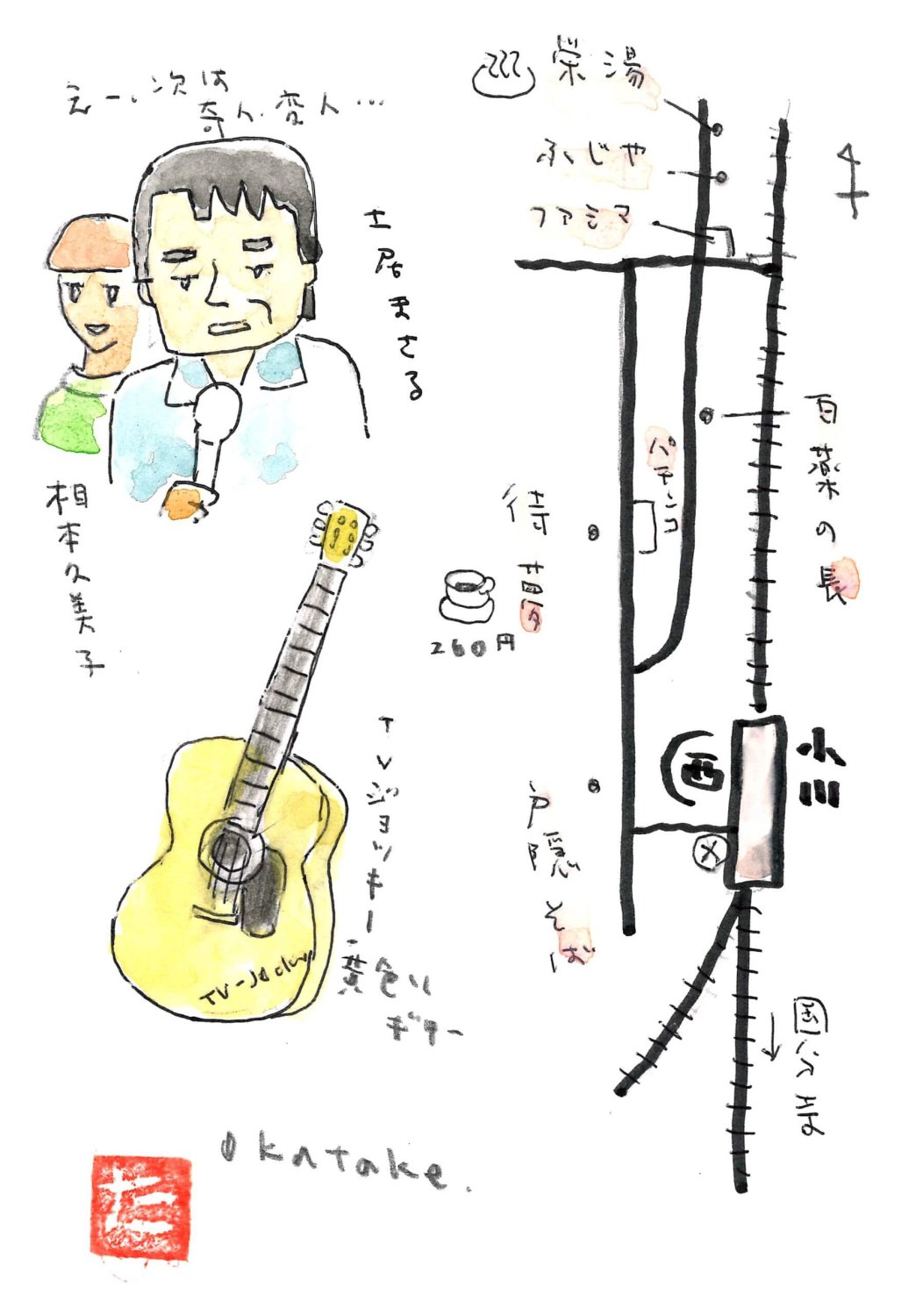

銭湯巡りも継続中。いっそのこと多摩地区の全銭湯を制覇するかなどとも考え、手製のマップを作ろうと各地区の銭湯検索なども怠りない。自転車での往復を考えると、片道5キロ圏内が望ましい。わが家から約5キロのところに「栄湯」(小平市小川西町3丁目)がある。次に行くとしたらここだと決めて、周辺を検索して発見したのが大衆食堂「ふじや食堂」であった。「栄湯」のすぐ近く。ここで某日、昼を食べようと出かけた。銭湯は15時半からだから、これはまた別の日に訪れることにした。

小川町はこのところ心を寄せている町で、本連載でも過去に、立ち食いそば「戸隠そば」、もつ焼居酒屋「百薬の長」などを紹介してきた。東にブリヂストン工場、西に都営アパートを持つ、おそらく高度成長期に活気づいた町かと思われる。その活気は失われた今、「昭和」の残り香を漂わせる私好みの町となった。行くたびに発見もあるのだ。

小川町はこのところ心を寄せている町で、本連載でも過去に、立ち食いそば「戸隠そば」、もつ焼居酒屋「百薬の長」などを紹介してきた。東にブリヂストン工場、西に都営アパートを持つ、おそらく高度成長期に活気づいた町かと思われる。その活気は失われた今、「昭和」の残り香を漂わせる私好みの町となった。行くたびに発見もあるのだ。「ふじや食堂」は、昔ながらの地元民に愛される大衆食堂の代表のような店だ。店は古そうだが、のれんは白く光っている。奥に厨房。手前に4人掛け6卓のテーブルがある。一人客が多いのも特徴。見たところ空いているテーブルはなし。男性一人客に「ここ、いいですか」と断って相席をする。目の前に感染症対策の大きなプラスチック板。テーブルにメニューはなく、厨房前の壁に掛かった黒板に書かれた品目と、壁に掲示された「ごはん」「味噌汁」「玉子」「納豆」などを組み合わせ、自分で「定食」を作るスタイルらしい。

厨房に老夫婦、その娘らしい女性が接客をする。家族経営の店は人件費が計上されない分、値段も安い。「とんかつ」が300円。ここに「中盛ごはん」と「味噌汁」をつけてちょうど600円になる。ほら、安いでしょう。注文してから、けっこう待つことになったが、運ばれたお盆に配置されたメインの「とんかつ」は小ぶりで、断面を見ると、う、薄い! 定規で測ったわけではないが、3ミリというところか。しかし600円と考えれば、立派な一食分であり、どうこう言えるものではない。

さあ、そこからが本題だ。「薄いとんかつ」と言うと悪口のようになるが、領域としては十分ありだと思えるのだ。例えば、マンガ『美味しんぼ』第4巻で、「とんかつに使う豚肉の厚さは5ミリが限度。それ以上厚くするのは日本が貧しかったころの後遺症」と山岡が言い放つセリフは、「薄いとんかつ」問題としてよくネットでも取り上げられているのだ。

この山岡説に「ふじや食堂」の「とんかつ」は合致している。「とんかつ」は薄い方がいいという派閥は確実に存在するはずだ。私はまだその領域には至っていないが、値段との兼ね合いも考え、「いや、これはこれで」と腹に収めてしまう。「ぶ厚い」のを単純に喜ぶ自分も許容範囲に泳がせておきたい。

そして、このところ読んでいる池波正太郎だが、原稿執筆は夜型の氏は、夜食を自分で作った。そんな中に「とんかつ」があって、これはどこで読んだか忘れたが、薄いバラ肉を2枚重ねてパン粉の衣をつけたのを揚げるという。つまり「薄いとんかつ」だ。食通・池波正太郎というお墨付きを得て「薄いとんかつ」は美味そうに思ったものだった。

小川町にはまだまだ開拓すべき飲食店が残されている。西口再開発が進行中らしいので、早いうちに何度も足跡をつけたい。

小川町ふたたび

舌の根も乾かぬうちに……ふたたび小川町を訪れた。「ふじや食堂」のすぐ先にレトロ銭湯「栄湯」がある。ここへお風呂難民として初めて入りに来たのだ。玄関入って中央と左右に下駄箱。左が女湯、男は右。しかし、下駄箱(番号のついた木の板を刺すタイプ)の鍵の板が全体の5分の1ほどしかない。

ガラガラと戸を開けると、入口中央に番台のある古いタイプ。500円払って、ロッカーに服を入れようとすると、これまたほとんどロッカーキーが失われている。つまり、盗むような奴は来ないし、盗まれるようなものは持ってくるなという戒めであろう。

財布があるので、いちおうキーのあるロッカーへ。浴場を見ると、洗い場に備え付けのシャンプー、ボディソープがない(事前に「東京銭湯マップ」で調べたら表示されていたのだが)。仕方なく、またロッカーを開け、小銭を取り出し番台でシャンプーと小さな石鹸を買う。2つで70円だという。えらい、やっすい(安い)なあ。

これ以上書いて、失礼になると困るのだが、洗い場を見ると今度はシャワーの首が取れてしまっているのがいくつも散見できる。わかりました、わかりました。設備にもう新たにお金をかけるということはしないで、静かに閉じていきますぞ、ということだろう。それはそれで潔し。

浴槽は白湯の深いの、浅いの、ジェットバスの3槽。ややぬるめで私にはありたがい。客は3~4人か。体を洗い、よく温もって30分以内で上がる。さて、ロッカーキーを開けようと思ったら、これがまったく開かない。キーを刺しても回るのは途中まで。さあ困った。裸で帰るわけにはいかない。仕方なく番台で事情を説明すると店主(男性)が降りてきて、いろいろやった挙句に開いた。なかなかスリリングな銭湯で、ほかに選択肢がなければここへ通うしかない。

「待夢」は1970年代で時が止まってしまっている

自転車を漕いで、1本裏道を駅の方へ。小さなパチンコ店の前に、気になっていた喫茶店がある。だが、いつも閉まっていた。検索して確かめたら営業は午後3時から、のようだ。純喫茶としては珍しい遅さだ。店名は「待夢」。「タイム」と読む。

自転車を漕いで、1本裏道を駅の方へ。小さなパチンコ店の前に、気になっていた喫茶店がある。だが、いつも閉まっていた。検索して確かめたら営業は午後3時から、のようだ。純喫茶としては珍しい遅さだ。店名は「待夢」。「タイム」と読む。写真を見てもらえば分かる通り、ごてごてと、波打ち際のテトラポットのように雑多なモノが店頭を覆い、敵から防御しているようだ。自動ドアの前に立つも、このドアが開かない。「自動」と書いてあって、「手動」のケースはあり、手をかけようとするもガラス戸にひっかかりがない。困って立ち尽くしていると、店の奥から女性が近づいてきて、向こうからポンと床の上に敷いた絨毯(?)を踏むとドアは開いた。トラップ多し、小川町。

ウッディな店内は70年代喫茶の造りで、店頭に負けず劣らず、さまざまなモノがオブジェのごとく所せましと置かれている。一番目立つのはギターの多さか。ガット、フォーク、エレキとなんでもござれで、ざっと見渡しただけでも20本はあるだろうか。半分がモノで占拠された椅子を選んで座る。背後にあったギターは「TVジョッキー」で出演者の商品として手渡された「白いギター」。ただし、「待夢」にあったのは「黄色」。

さまざまなタレントが取材で訪れたらしく、壁にたくさんの色紙。すぐ右上には「能町みねこ」の色紙あり。あとは読めなかった。店内のBGMは日本のフォークソング。ちょうどアリスから小室等へ移ったところ。一番奥にカウンター。「コーヒー」を頼むと、マスターと思しき男性がカウンター内の厨房で、注文があってから淹れていた。

事前の調査では「喫煙可」のはずだったが、女性(マスターの奥様らしい)は「外で吸ってもらうことになってます」と言う。コーヒーとともに置かれた伝票を見ると、「コーヒー260円」となっている。小室等は「雨が空から降れば」を歌っている。いったい、今はいつだろう、と考えてしまった。あとで調べたら、コーヒー260円は1970年代半ばぐらいの値段設定で、店の雰囲気も、年齢のわからぬマスターも、BGMもまさに「タイム」の止まった1970年代であった。

事前の調査では「喫煙可」のはずだったが、女性(マスターの奥様らしい)は「外で吸ってもらうことになってます」と言う。コーヒーとともに置かれた伝票を見ると、「コーヒー260円」となっている。小室等は「雨が空から降れば」を歌っている。いったい、今はいつだろう、と考えてしまった。あとで調べたら、コーヒー260円は1970年代半ばぐらいの値段設定で、店の雰囲気も、年齢のわからぬマスターも、BGMもまさに「タイム」の止まった1970年代であった。「いやあ、落ち着くわ。学生時代に戻った気分だわ」と、つい口に出て、お金を払う時、マスターに感想を告げた。コーヒーの値段も店も50年ぐらい、変わっていないそうである。

「コーヒーの値段、もうちょい上げてもいいんじゃないですか」と余計なことを言うと、「いやいや、ここまで来たんだから、このままでいきます」ときっぱり答えが返ってきた。

店を出ると夕闇迫り、空が赤くなってきた。これが1970年代で、私がオリジナルソングを作っていた頃なら、この帰り道に1曲、すぐに作れていただろうな。

銭湯帰りの路地裏に ひっそりたたずむ喫茶店

時が止まった店内に 昔の歌が流れていた

あの頃のボブ・ディラン 熱い心を乗せて

……なんて調子でね。

2022年『オカタケな日々』はこれが最後。この1年、ごひいき下さり、ありがとうございました。来年も引き続き、お目にかかれますように。

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。