【第96回】

「梅安」シリーズ7巻は旧装版を買え

池波正太郎「仕掛人・藤枝梅安」シリーズ熱は続いていて、講談社文庫版全7冊を買い集めた。新装版は本文文字が少し大きくなって、カバーデザインが菊地信義で、こちらを買うようにしているのだが、ただ1冊、7巻目となる『梅安冬時雨』のみ旧装版を。

というのも、このところ古本屋や「ブックオフ」へ立ち寄った時、真っ先に見るのが池波「梅安」の棚で、あるとグイと引き寄せられる。ところでこの『梅安冬時雨』だが、某「ブックオフ」の110円棚にあったのが旧装版で、かつては定価半額(じつは現在、微妙にそれより高い)棚に新装版があった。そこで比べてみたのだが、新装版にはなくなって、旧装版にはあったページを発見。

「梅安」シリーズは著者急逝のため未完となり、最終巻の『冬時雨』は1冊にするに分量が足りず、巻末に「池波正太郎『梅安余話』」というインタビューが掲載されている。これは新旧ともに同じ。ただし、旧装版には巻末インタビューの前に、「池波正太郎・梅安の旅」というモノクロ写真による8ページのグラビアがあった。撮影は但馬一憲。梅安の生地となった藤枝、妻籠宿、馬籠宿などゆかりの地を池波が訪ねている。「京都、古いつきあいの書店にて」の書店とは寺町の「筑苞楼」さんではないか。このグラビアページが、新装版ではずされた理由はよくわからない。だが、新装版を所持している人でも、古本屋で旧装版を見つけたら買ってしまったほうがいいですよ。

インタビューで梅安が生きた江戸の習慣や風俗を池波が語り、それは作品理解にずいぶん役立つ。インタビュアーが、梅安の時代には「誰でも気楽に利用できる食べ物屋というのは、店というのは、いろいろあったんでしょうか」の問いに「梅安の時代はもうあった。あのころのちょっと前から、いろんなものができ始めている」と答えている。また「煮売屋もあるし、一膳飯屋もあるし、居酒屋もある。居酒屋でも飯を出すしね」と、まるでその時代から生き、目撃してきたかのように確信を持って語っている。

それだけ当時の資料や文献を漁り、時代考証をしっかりした自信があるということだろうな。池波の蔵書には『江戸名物酒飯手引草』などという和本もあった。

アルミの小鍋を買う

ところで、前回も書いたと思うが梅安は男の手料理としてよく鍋を作る。といっても梅安一人か客(多くは彦次郎)相手の小鍋仕立てである。特徴は食材を2品か3品と少なくすること。大勢で囲む大きな鍋は盛りだくさんになりがち。小鍋は豆腐と浅蜊、あるいは大根が加わるといった組み合わせで、ごく簡便に作る。これが粋、というものであろう。

たとえば第4巻「あかつきの闇」では、梅安宅に仕掛けの依頼で訪れた萱野の亀右衛門を、ちょうど支度中だった夕餉に誘う。

「ま一つ、こんなものでもよければ、いっしょに箸を入れながら、話し合いましょう」

畳に部厚い桜材の板を置き、その上の焜炉に土鍋が懸かっている。

ぶつ切りにした大根と油揚げの細切り。それに鶏の皮と脂身を、これも細切りにし、薄目の出汁をたっぷり張った鍋で煮ながら食べる。

これは梅安の鍼の師匠で、いまはもう、この世の人ではない津山悦堂の好物であった。

「こりゃあ、どうも……」

受け皿へ取った大根を口に入れた亀右衛門が、

「うまいものでございますねえ」

どうです、いかにも美味そうでしょう。わが家には土鍋の一人用もあるが、もっと気楽に小鍋を楽しむため、アルミの一人用鍋を買った。1000円もしない。安いものだ。これを使って、家族が寝静まった頃、湯豆腐を食べるのがこのところの楽しみ。アルミ鍋はすぐに湯が沸き、後始末も簡単。これに昆布を敷いて水を張り、煮立った頃に豆腐、そしてネギのぶつ切りを投入する。梅安の流儀で、いたってシンプル。

ふだんあまり飲まない日本酒を熱燗にして、一人酒盛りをするのが、この冬の楽しみとなった。昼はこの鍋で鍋焼きうどん(写真)を作るのだ。アルミ鍋、大活躍の巻。

永井龍男「いてふの町」は銭湯文学の傑作

10月に壊れた給湯システムは、年内になんとか新しい給湯器をと思っていたが、どうやら入荷はずっと先になり、下手をすると2月とか3月になると言われた。うーん、と思わず人生の途上で立ち止まってしまう。どこまで続くぬかるみぞ(その後、12月23日に無事工事完了)。

というわけで、風呂難民として銭湯巡りが続いている。昨年12月、高円寺で「オカタケ散歩」の忘年会があった。参加者は私を含め12名。その前に西部古書会館の即売会で何か古本を買って、会場で披露するという趣向あり。私は早めに即売会で古本を買って、宴会まで高円寺の銭湯「小杉湯」に入ってきた。

「小杉湯」は一度廃業しそうになったのを、若い女性が引き継ぎリニューアル、いまや銭湯の「聖地」の一つであり、本が出るまでになった。この間、ずいぶんあちこちの銭湯に入ったが、入浴客の多さに驚いた。しかも若者が多い。空き待ちの「シルキー風呂」に浸かりながら、そういえばと思い出した。永井龍男の短編に銭湯が出てくるのがあったぞと。

講談社文芸文庫の短編集『一個 秋その他』の目次を見て(「一個」も「蜜柑」も「青梅雨」も収録され名作揃い)、「いてふの町」だと分かった。「別冊文藝春秋」昭和40年12月号に発表。「いてふ」は「銀杏」。東京の小石川から本郷台へかけての銀杏並木についてまず触れられ「いちょうを、旧仮名遣いでは、い、て、ふ、と書くが、散り初めの葉は、ちょうどそのような姿で風に舞うことがある」と書かれている。みごとな観察だ。

これは午後3時の開店を待って、「松の湯」という銭湯を楽しみにする老人たちの話だ。小石川から本郷台にかけて銀杏並木がある。それが色づく季節、戦災を免れた古い町並みが残る一画がある。「四囲をかこんだ、病院や学校の高層建築を、岸壁に碇泊した大きな船だとすれば、つまりこの一郭の家とは、もう広い海には稼ぎに出られない旧式な小汽艇と、それに曳かれるはしけが舫っているようなものであった」と説明される。説明の前半「四囲をかこんだ、病院や学校の高層建築」とは東大病院を持つ東京大学敷地を指すと思って間違いないだろう。事実、主体の「A老人」は最後に東大構内に足を踏み入れる。

となると「松の湯」は、本郷4丁目から6丁目辺りにあると想定されたのではないか。実在するモデルが存在するかどうかは不明だが、私は何となく本郷4丁目にあった明治創業の「菊水湯」をイメージした。唐破風の大屋根、その下の懸魚飾りを頂いた宮造りの木造建築は、惜しまれながら2015年9月に閉業。本郷に残る唯一の銭湯がこれで消えた。ひょっとして菊坂に住む樋口一葉が頭痛、肩こりを抱えて湯に体を沈めたのではと妄想してしまう。

三々五々、開店をめがけて集まってきた老人たちの生態や会話が「いてふの町」の前半にある。ほとんど毎日、通う老人もいる。「一日休むと、その日一日気色が悪い質ですからね。お湯銭には代えられませんよ」と言うのは仕出し屋のご隠居。「湯銭」は当時28円のはず。「十円玉三つ握って」という記述あり。常連客同士、世間話で言葉を交わし、何となく互いの素性や生活を知っている。いつも顔を見せる人が来ないと心配になる。

そこで浮かび上がるのは老人問題だ。家にいると「お風呂へ行ってらっしゃい」と嫁や娘に「体よく追い出された老人達」である。開店より30分も前に来るのにはそういう背景もある。昼湯には老人以外に、酒場勤めや水商売、夜働きに出る男たちもいるが、彼らは「サッと来てサッと帰って行く」が、老人たちは長湯で、なかには「二時間近くかかって上がってくるお婆さんもある」。そこにも「みんなそれぞれ、余り早く家へ帰ってはならぬことを知っているのだ」と家庭の事情があることを著者は見逃していない。

A老人はそんな一人だが、「僕もしばらく、府庁関係の仕事を監督したことがあるがね」と話すところから、官庁勤めをした元役人だと知れる。しかもそれを鼻にかけている向きもあり、嫌な奴だ。しかし成功者のように見えるが、事情は他の老人と同じで「昼頃息子夫婦の家を出ると、天気次第でたいてい夕方まで町を歩いている。孫達は大きくなって、彼を相手にしないし、ほんとうのところ、人に好かれる老人ではなかった」。著者は、この「人に好かれる老人では」ない男の孤独を、冷たく描く。さすが「青梅雨」の作者だ。

黄色く色づき、やがて枯れて道に落ちていく「いてふ(銀杏)」は、人生の終りに近づいたA老人の寂寥と重なる。銭湯の早湯に通うと分かるが、まっさらな湯に浸かっているのはたいてい老人である。おそらく家にも風呂はあるのだろうが、オープンの3時近くになると、そわそわし始める姿が想像される。「銭湯」へ通う者は、通うだけのそれぞれの事情というものを抱えているのだ。

東京の銭湯の数は、1968年の2644軒をピークに減少、2020年には500軒を切った。最盛期、下町の銭湯は1日1000~2000の客があったという。天然温泉銭湯が多数現存する大田区がうらやましい。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

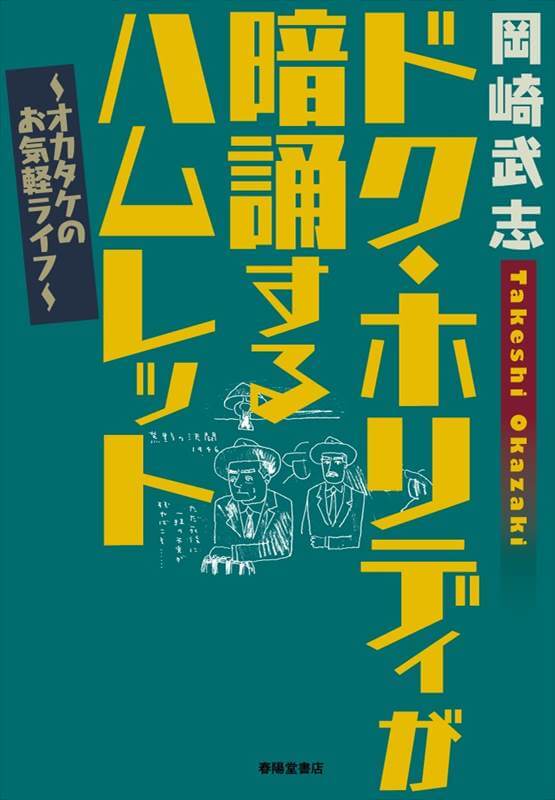

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。