本が持つ役割や要素をアート作品として昇華させる太田泰友。本の新しい可能性を見せてくれるブックアートを、さらに深く追究するべく、ドイツを中心に欧米で活躍してきた新進気鋭のブックアーティストが、本に関わる素晴らしい技術や材料を求めて日本国内を温ねる旅をします。

第七回 「文字を温ねて(1)」

本は、様々な材料や要素が集合してできていますが、情報を伝えるためのメディアとして登場して、その内容を文字によって読者に伝えることを得意としてきました。「本」と聞いて、最も特徴的な要素を「文字」と思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。

僕がドイツのブルグ・ギービヒェンシュタイン芸術大学のブックアート科に所属してすぐの頃、大学内の講座として開講されていた文字を書く授業に参加していました。植物の幹を切って、そこにインクをつけて、文字を書く。これが僕にはとても難しかったのですが、後にドイツでタイポグラフィーを学んでいく際に、重要な原体験の一つとして思い出される時間でした。

今回、この旅で温ねるのは「文字」です。

2013年に、ある一人のカリグラファーのウェブサイトが新しくできたという記事をSNSで見かけて、そのウェブサイトを訪問し、そこで初めて知ったのが白谷泉さんでした。美しい作品の数々に思わず息を呑み、ウェブサイトに見入ってしまったのを覚えています。いつか作品をこの目で見てみたいと強く思ったものです。

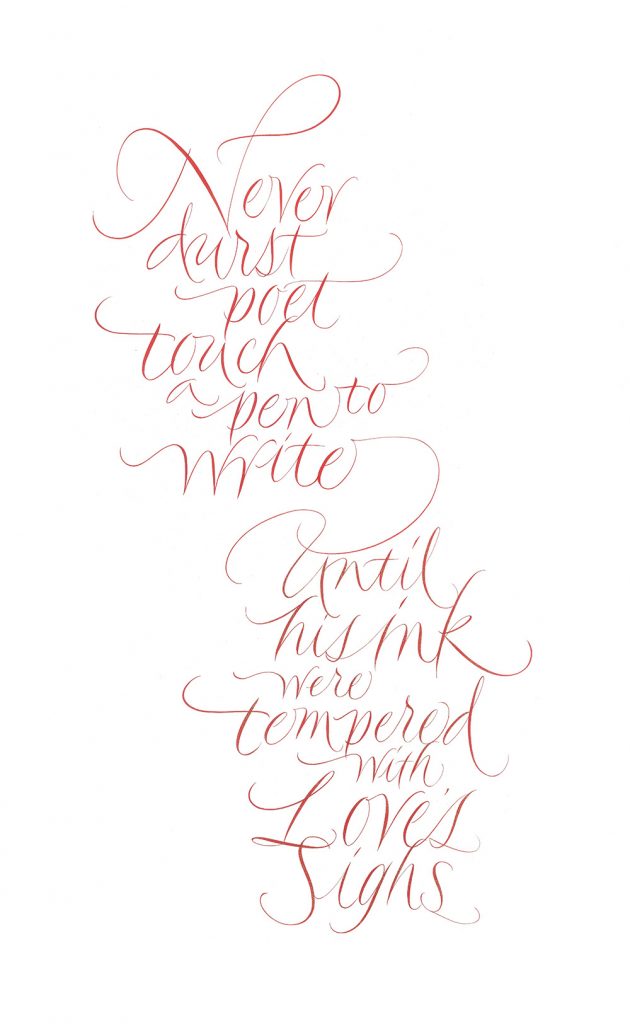

白谷泉「Love’s sighs」、 2009

月日は流れて、2016年。僕の個展が東京都内で開催された際、知人を通して個展の情報を知った白谷さんが来場してくださり、会場で初めてお会いすることができました。立ち話で、それほど踏み込んだ話まではしなかったと思うのですが、僕が白谷さんのウェブサイトで作品を拝見して見入っていたときに感じていた素晴らしさだけではなく、何か白谷さんがカリグラフィーに取り組む姿勢に共感するものがあると直感的に感じたのを記憶しています。

今だから正直に言うと、ウェブサイトに見入っていたときの僕は、僕とはかけ離れた美しさに圧倒されるような感じがあったのですが、お会いして話してみると、当時はまだ具体的には説明のできないシンパシーのようなものを感じました。

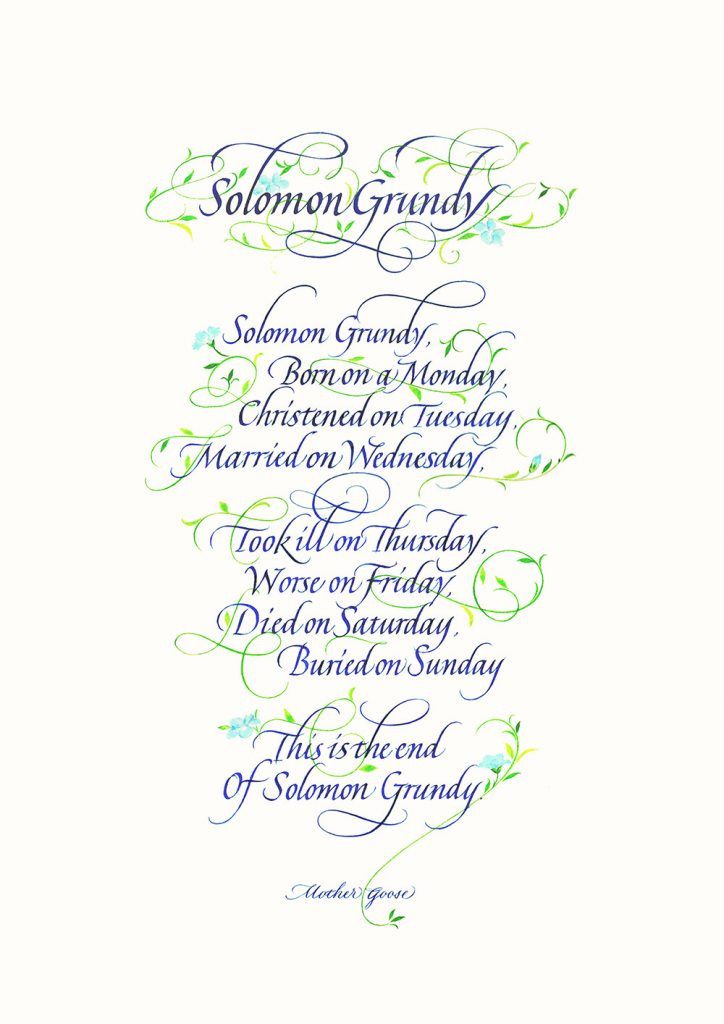

白谷泉「Solomon Grundy」、 2017

そして2018年、夏の終わり。僕がドイツに拠点を置いていたこともあり、初めてお会いしてから白谷さんにお会いする機会はなかったのですが、カリグラフィーを切り口に〈本〉を温ねてみたく、2年前に感じたシンパシーを確かめる意味でも、白谷さんを訪れようと思いました。

カリグラフィーの原点

太田

白谷さんは幼少の頃から書道を始められていて、大学在学中にカリグラフィーと出会い、大学卒業後、広告会社勤務を経てイギリスにカリグラフィーの留学をされています。書道とカリグラフィーの関係性をどのように捉えられていますか?

白谷

日本や中国では、昔から書を芸術として見る文化が根付いていたように思います。西洋のカリグラフィーは、装飾性という美的要素がありました。しかし、いわゆる文字のラインを意識した芸術性という意味では、東洋の書の影響を強く受けながら発展してきたように思います。

太田

書はそれ自体が芸術であるという認識があるということに対して、カリグラフィーはそれとはまた違う感じだったということでしょうか?

白谷

カリグラフィーはものすごく進化し続けていて、現在では表現方法も無限にあります。「カリグラフィー」の語源はギリシャ語で、「カリ」は「美しい」、「グラフィー」は「書くこと」から来ていて、「文字を美しく書く」という意味。文字を美しく書いて言葉を伝えるという役割から、今ではその機能性を超えて、書く言葉の意味を文字のラインやカタチを通して、どのように自己表現していくかという芸術の域にまで達しています。

白谷泉「live together」、 2012

太田

どの瞬間から「カリグラフィー」になったかはわかりませんが、写本というのが元にあって、そのときは文字の情報として伝えることが目的だったものが、進化していって、それを美しくするというのが強調されていって、カリグラフィーらしくなっていったと言えるのでしょうか?

白谷

そのようなビジュアル的な要素も一つあると思いますが、写本の文字を見ているともっと深い何かを感じるんです。なぜこんなに惹かれるのかというと、当時の修道僧たちにとって写本の文字を書き写すことは祈りそのものなんですよね。

文字をきれいに書くことで自分を清める、神への信仰心の表れなんです。ということは、ただ文字の高さや太さを揃えたりというような、見た目のきれいさを意識していただけではなく、ものすごく気持ちが込められていたと思います。

だからこそ、私たちが今見ても、その文字の真摯で深い美しさに引き込まれるのだと思います。印刷技術がなかった時代に、書物を制作するという意味でただ文字を書いていたのではなく、それを書くことで、信仰心を深めていたという意味の方が強かったのではないでしょうか。

カリグラフィーにおけるパイオニアたちは、写本の文字の美しさに早くから気づき、その文字を分析して書く道具を推測し、書き方を研究して今の私たちに残してくれています。それがあるからこそ、私たちは現代のカリグラフィーペンを使っていろいろな書体を練習する事ができるのですが、そこにある精神性についてはあまり最初からは触れないですよね。でも写本を深く知れば知るほど、そこに込められた精神的要素は切り離せません。

ただ、その時代に戻って修道僧たちの気持ちになることは難しい。では、その部分をどうやって学ぶのか。私はどうしてもそこが知りたかったので、イギリス滞在時代、写本が書かれたといわれる修道院にはなるべく足を運ぶようにしました。

スコットランドの西端にある小さな島「アイオナ島」。『ケルズの書』という写本が書かれたと言われている場所。ロンドンからも遠くて、1日ではたどり着けない孤島です。(当時、白谷氏が撮影していた写真)

白谷

このような神秘的な場所に行くときはいつもひとりで行きました。とにかく気持ちを集中させて、当時にタイムスリップしたかったのですね。廃墟となった修道院の真ん中に立っているだけでも鳥肌が立ちましたし、当時も同じく吹いていたであろう海風にあたっていると、文字を書いていた修道僧たちの想いが体に入ってくるような気持ちにさえなります。

太田

なんだか具体的な物事ではないのに、妙にしっくりきます。そういう精神的な部分は、この「本を温ねる」旅で訪れた和紙の世界でも似たものを感じました。

白谷

彼らにとって聖書の言葉をひとつひとつ書き写す行為はまさに祈りの行為そのものでしたから、厳しい修道生活の中、どのような気持ちであんなに美しい文字を書いていたのかと思うと、字を書くときの大切な何かがここにあるのだと気づきます。

そういう経験をしてしまうと、自分の中で、文字を書くことその行為そのものが尊いものとなっていきます。そして文字を書くことと気持ちも自然につながる気がします。文字の意味、さらにはその文字の向こう側にある、意味を超えた何かを感じ取れるような、そんな文字の表現をしたいと思うようになるのです。

イギリス北部にある小さな島で「リンディスファーン島」。『リンディスファーン福音書』という有名な写本が書かれたと言われている場所。今では廃墟となった修道院がそのまま残されています。(当時、白谷氏が撮影していた写真)

白谷

写本に書かれていた文字の美しさに魅せられて、それが芸術であると見直され、今の「カリグラフィー」につながっています。修道僧たちが書いていた文字が、まさに現代のカリグラフィーとして蘇ったと言っても良いかもしれません。その文字たちは、その時代に合う形で進化はしているものの、原型がここであることは決して忘れてはいけないと思っています。

今回の温ね先

幼少から書道に親しみ、大学在学中に西洋書道(カリグラフィー)と出会う。 広告会社勤務を経てカリグラフィー留学のため渡英。

Calligraphy、 Heraldic Art(紋章美術)、 Illumination(装飾美術)の HND(Higher National Diploma)を取得後、Royal Warrant を持つカリグラフィーオフィスに勤務。ロンドンにて個展開催。

現在は日本を拠点に、コミッションワークの他、白谷泉カリグラフィースタジオ主宰、日本カリグラフィースクール、学校や企業において講師を務め、フリーランスカリグラファーとして活動中。英国カリグラフィー団体 CLAS の Fellow、NPO法人ジャパン・レターアーツ・フォーラム理事。

第八回 「文字を温ねて(2)」に続く

太田 泰友(おおた・やすとも)

1988年生まれ、山梨県育ち。ブック・アーティスト。OTAブックアート代表。

2017年、ブルグ・ギービヒェンシュタイン芸術大学(ドイツ、ハレ)ザビーネ・ゴルデ教授のもと、日本人初のブックアートにおけるドイツの最高学位マイスターシューラー号を取得。

これまでに、ドイツをはじめとしたヨーロッパで作品の制作・発表を行い、ドイツ国立図書館などヨーロッパやアメリカを中心に多くの作品をパブリック・コレクションとして収蔵している。

2016年度、ポーラ美術振興財団在外研修員(ドイツ)。

Photo: Fumiaki Omori (f-me)