岡崎 武志

【第1回】

前口上2023年5月まで104回を数えた連載『オカタケな日々』が終了し、引き続き新しい企画として始まるのが『ふくらむ読書』だ。旧連載が読書、映画、テレビ、食、散歩、生活雑感など多岐にわたる話題を取り上げてきたのに対し、新連載は本と読書に特化します。営業品目で言えば、メインに戻ったような恰好か。

『ふくらむ読書』といっても、何も大げさな話ではない。読書は目の前にある単体としての1冊の本と向き合う行為なのは確かだが、たいていその1冊にとどまらず、本の内容に刺激され、連想がはばたき、別のインスピレーションが働く。簡単な話、たとえば私がよくやるのは、本に出てくる地名や駅名には敏感に反応し、地図帳や鉄道路線地図でその位置を確かめる。知らなかった土地なら、少し調べて印象を確かなものにする。そのことをメモに取ったりもする。

あるいは知らなかった人名についても同じように反応する。そうすると、1冊の本が書いた世界から、より広く、外へ飛び出して新たな知見を作る。それを「ふくらむ」と名付けてみたのである。私は職業的物書きであるから、ふだんから原稿を書くために、そのような習慣ができていているという優位はあるが、一般の読者でも多かれ少なかれ同様のことをしている人は多いはず。

ただ私にしても、それほど大騒ぎはしない。論文を書くため、調査や研究に没頭するのは学者にまかせておけばいい。通りすがりの一読者として、気づいた取っ掛かりを少しだけ押し広げてみる。つまり挨拶ぐらいはさせてもらう。それでも無視するよりは、対象について少しは愛情が沸くはず。また、そのことを面白がる気質を持ち続けたいと思う。

1枚の板ガムも、噛めば味が出て、柔らかくして息を吹き込めば大きくふくらむ。ここでは、そのふくらんだ所をお見せできればと思っている。もし、ふくらみが足りないと思ったら、みなさんが引き継いでふくらませてください。

◇

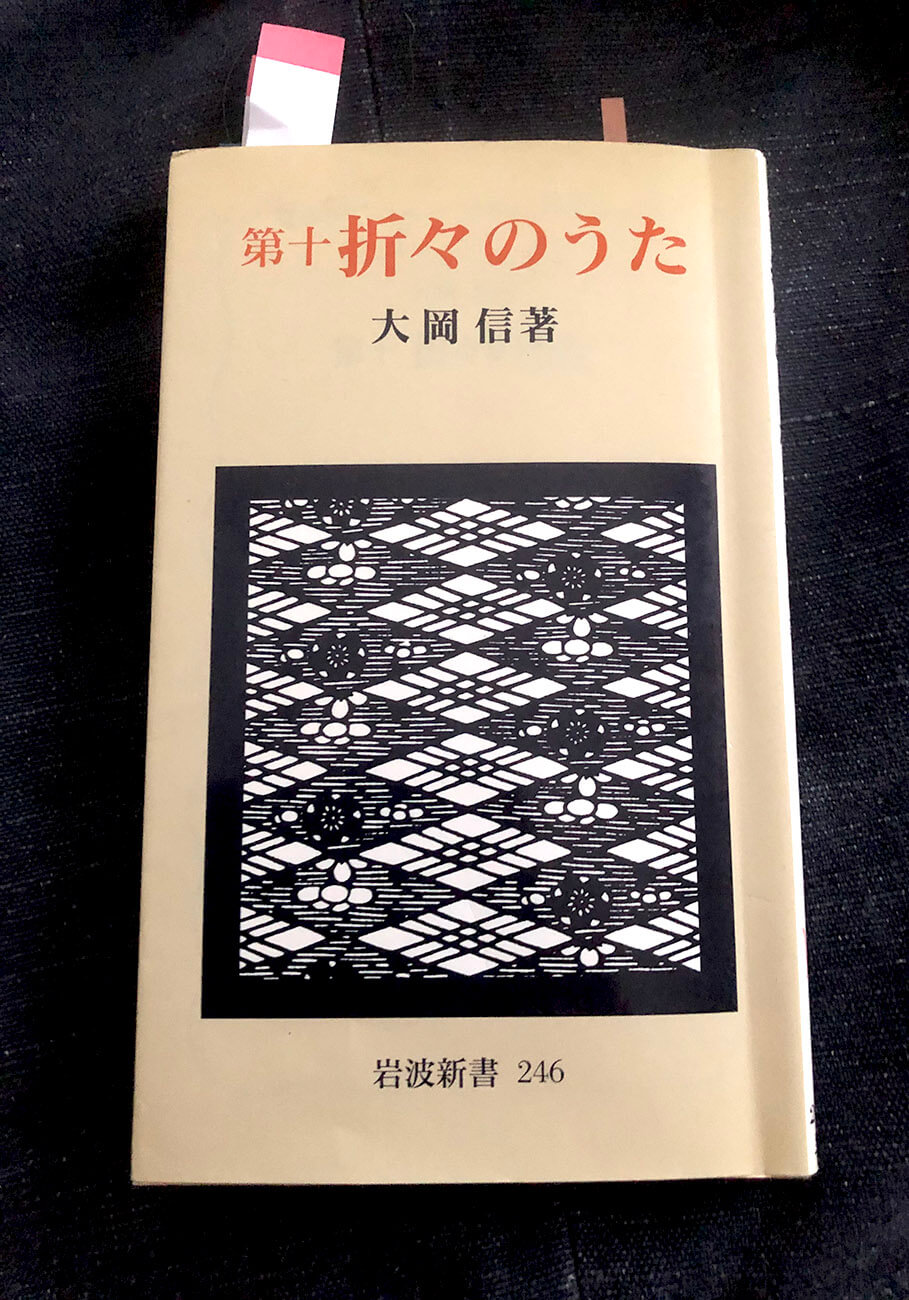

『第十 折々のうた』から桜井吏登、そして俳諧師の収入について「朝日新聞」朝刊1面紙上に、中断をはさみつつ長期連載となった、大岡信による詩歌のコラム「折々のうた」については、これまで何度も書いてきて、飽きもせずまた書く。シリーズが19冊、岩波新書で出版されていて、他社(朝日新聞出版)などからも別バージョンが出ている。私がそろえているのは岩波新書版で、アトランダムに引っ張り出しては読んでいる。1作品の引用と解説が各1ページで構成されていて、大変読みやすい。どこから読んでもいいし、いつ止めてもいい。飴玉を口に放り込むような手軽さだ。

今回、とくに取り上げる『第十 折々のうた』も偶然手に取ったので恣意的なものではない。パラパラめくって、気に入った作品があれば、行の頭に小さな〇印を打つのもいつもの通り。すでに何度か目を通していても、必ず新しい発見があるのもこのコラム集のいいところ。四季別に章分けされた「春のうた」にこんな句と俳人を発見した。

今回、とくに取り上げる『第十 折々のうた』も偶然手に取ったので恣意的なものではない。パラパラめくって、気に入った作品があれば、行の頭に小さな〇印を打つのもいつもの通り。すでに何度か目を通していても、必ず新しい発見があるのもこのコラム集のいいところ。四季別に章分けされた「春のうた」にこんな句と俳人を発見した。「しら魚やあさまに明くる舟の中 桜井吏登」

「吏登」は「りとう」と読む。白魚漁に出た舟の中で明け方を迎えたという情景句。「夜が浅々と明けそめたのを『朝間に明くる』と言ったのだが、この語感の微妙な風味が一句の眼目だろう」というのが大岡の鑑賞。私は作者について知らなかったが、末尾に1行「吏登は江戸深川のわずか二畳の部屋に住んだ清貧風狂の俳人だった」と説明されているのが目を引いた。1960年代末から70年代にかけて次々と登場したフォーク歌手の歌は「四畳半フォーク」と呼ばれたが、その半分。

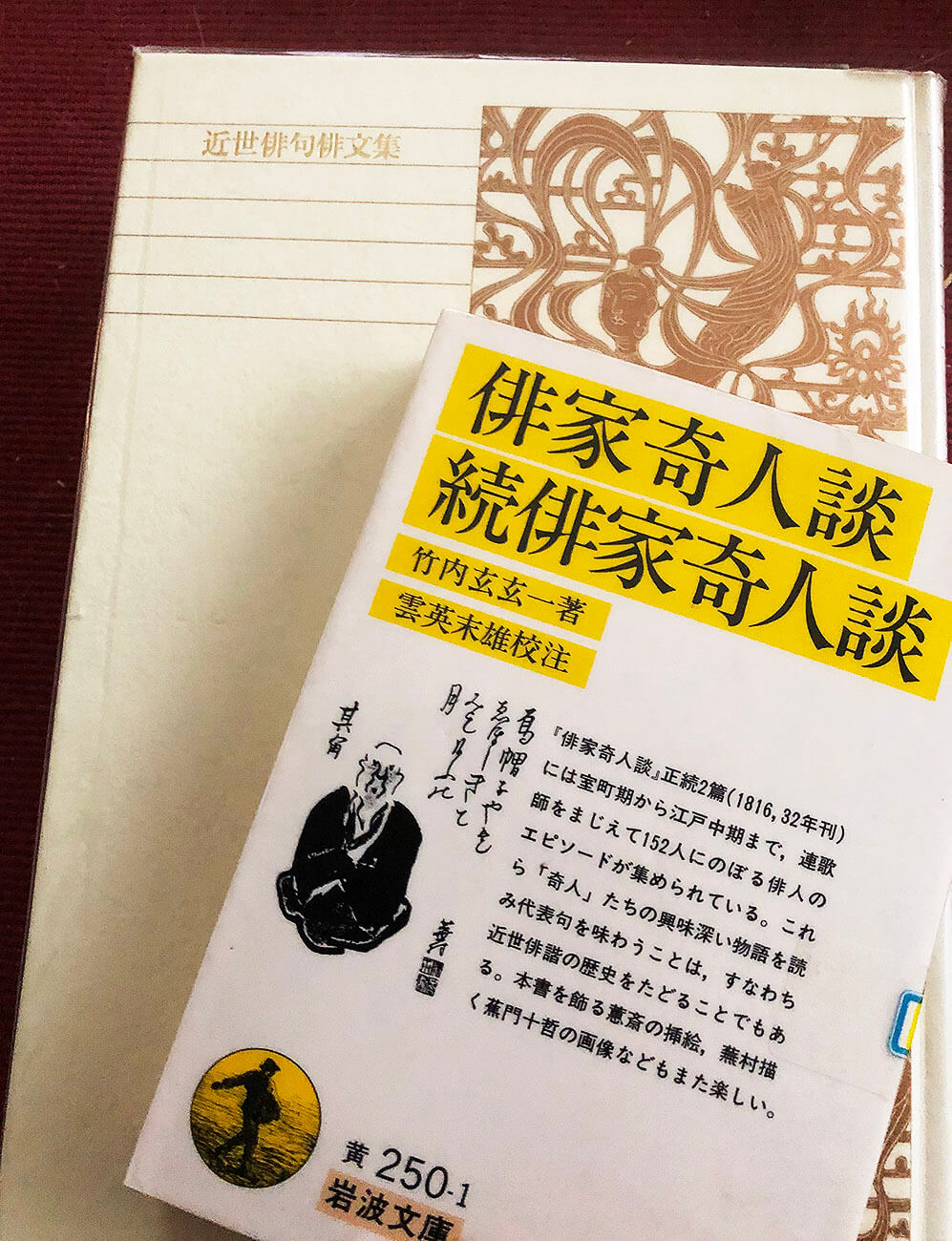

どういう人だったのだろうと興味が沸いた。目星をつけて図書館で2冊を借り出してきた。竹内玄玄一著・雲英末雄校注『俳家奇人談・続俳家奇人談』(岩波文庫)と、『新編 日本古典文学全集 近世俳句俳文集』(小学館)。ここに吏登が登場する。2著の紹介を混ぜて、私レベルまで引き下げるとこんな人だった。

1681~1755年というから江戸中期の人。俳諧の師は服部嵐雪で、師の死後に嵐雪を名乗ったこともあるが吏登に戻した。号はそのほかいくつか持つ。晩年は「江戸深川のわずか二畳の部屋に退隠し、名利を好まず、生涯の詠草・選集を焼却したりした」(『新編 日本古典文学全集』)。そして「二畳の部屋」については『俳家奇人談・続俳家奇人談』にくわしい。原文をくだいて引けば、畳2枚の部屋には書と机を置いたら、もう膝を入れるスペースもない。客があって、次にまた客があった場合は2人目は入れず、先客が退出するのを待って、ようやく入れた。2畳ならたしかにそうだ。「いかにも貧にいかにも清し」と竹内玄玄一はいう。貧しいには違いないが、わが身に自足し、そこにユーモアさえ感じられるのが私の好み。もう少しくわしく知りたいが、借りてきた2著ではここまで。いつかまた吏登の記述に出合える日が来るだろうか。

それにしても一部の大家(宗匠)を除けば、江戸期の俳諧師はおおむね貧したようである。『俳家奇人談・続俳家奇人談』にも、たとえば元禄期の「舎羅」は「浪速に住して、貧と雅には名を得たる者」だった。「崩れ傾きたる茅が軒端、筵をかけて雨露を凌ぎ、菰を敷きて褥とす」というからかなりのものだ。これが庵で女と一緒に住んでいた。

それにしても一部の大家(宗匠)を除けば、江戸期の俳諧師はおおむね貧したようである。『俳家奇人談・続俳家奇人談』にも、たとえば元禄期の「舎羅」は「浪速に住して、貧と雅には名を得たる者」だった。「崩れ傾きたる茅が軒端、筵をかけて雨露を凌ぎ、菰を敷きて褥とす」というからかなりのものだ。これが庵で女と一緒に住んでいた。そもそも、彼らはいかにして糊口をしのいでいたのだろう。俳諧師の経済、ということで私の頭に浮かんだのは小林一茶であった。うろ覚えであるが、以前NHKでドラマ『おらが春~小林一茶~』を西田敏行主演で見た時、一茶がずいぶん金に困った姿を描いていた。それが印象に残っていた。そこで本棚から引っ張り出してきたのが栗山理一『小林一茶』(筑摩書房)。「日本詩人選」の1冊で、丸谷才一『後鳥羽院』や大岡信『紀貫之』など、私の古典詩人への興味はここから始まった。

栗山が一茶の生きた時代における俳諧師がいかなるものだったかを教えてくれている。芭蕉没後の俳壇は俗化し、浪人者や農村の離農者が都市へ流入し、「その中に俳諧の点者となって身すぎをする者も少ない数ではなかった」という。「点者」とは、素人の句を採点、添削するプロの指導者のことだろう。現代の俳句とは違う、連歌における「前句付」が主流だった。その中に信州の農民出身で江戸へ出てきた一茶もいたのである。

「椋鳥(田舎者)」を自嘲する一茶に温かく接し、経済的援助をしたのが、たとえば夏目成美。『第十 折々のうた』にも「銭臭き人にあふ夜はおぼろなり」の一句が採られ、一茶への援助について触れられている。『おらが春~小林一茶~』では杉浦直樹が扮していた。彼は代々浅草蔵前で札差業を営む富裕者だった。「一茶より十四歳の年長で、貧乏俳人一茶を快く遇し」たようだ。別のところで栗山は一茶を「富家に寄食するルンペン俳人」とまで評している。

しかしもとより、一茶が富家に遇されたのも彼には独自の句境と才能があったからだろう。どの時代、どの道でも「表現」という霞のようなもので食べていけるのはひと握りで、苦労は絶えない。私などもいまだその渦中にある。「痩蛙まけるな一茶是にあり」とときにつぶやきたくなる。それでも2畳の部屋に住み、「しら魚やあさまに明くる舟の中」と「いかにも浅春の味わいのある句」(大岡信)を作れる桜井吏登をうらやましくも思うのだ。吏登の別の句。「おく霜やなんになれとの古茄子」。

(写真は全て筆者撮影)

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。