岡崎 武志

【第2回】山本周五郎『青べか物語』を歩く

新潮社が主催する文化講座「新潮講座」の講師を始めたのが、記録(参加者の一人が作ってくれた)によれば2016年10月から。月に1度、神楽坂駅近くにある教室で「本の学校」と名付けた講義を行っていた。6回中2回を「ライブ・ウォーキング」として教室を飛び出し、生徒さんたちを連れ文学散歩をした。2017年4月から3回分は「読書会」にスタイルを転じて、9月からは本格的に文学散歩をするようになり2020年9月まで12回を数えた。「新潮講座」そのものが終了し、一旦身を引いたわけだが、常連の生徒さんたちから「ぜひ個人的にでも文学散歩を続けてほしい」との声があり、以後も年に3~4度、無理のないかたちで今にいたって継続中である。

「新潮講座」担当の新潮社Mさんが、「引き続いて私が幹事をやりますよ」と申し出てくれ、私の負担なく続けられるのがありがたい。「新潮講座」時代は会員すべてに募集がかけられたが、今は常連だった人たちだけ。資料作成費とガイド料として参加者から2000円ずついただき、最低5名の参加者があればゴーサインが出る。これまで各回に7名から10名ぐらいが参加してくださっていて、中止はない。

直近の1回が「山本周五郎『青べか物語』を歩く」だ。4月22日に千葉県浦安を歩いてきた。2日前には、これも習わしとなった担当のMさんと事前の現地下見も果たしていた。けっこう手間をかけているのですぞ。そこでの体験と、調査した情報をもとにこの作品を紹介したい。

時代小説、それも短編中心の周五郎にとっては『青べか物語』は数少ない長編の現代小説(初期のミステリ、児童ものを除く)。「長編」と書いたが、30余の短編の集合体である。1960年に「文藝春秋」に連載され、翌年同社より単行本になった(のち新潮文庫)。小説の中では「浦粕」と呼ばれる漁師町の浦安に周五郎は1928年から翌年にかけて、1年余りを暮らした。スケッチをするため、この町を訪れて気に入りそのまま住みついたのだ。このとき周五郎は20代半ばの若者であった。

旧江戸川(小説では「根戸川」)下流あたりの船宿に住み、町民からは「蒸気河岸の先生」と呼ばれ親しまれる……のは、あくまで『青べか物語』の主人公で、これは多分にフィクションに彩られた小説であることを認識すべきである。なにしろここを舞台とする小説を書いたのは、浦安を離れて30年以上経ってのことだった。

さあ、そこで「浦安」である。東京から川を越えて最初の千葉県となる「浦安」も、長らく鉄道が敷かれず陸の孤島であった。東西線「浦安」駅が開通するのは1966年。1988年に京葉線「舞浜」駅ができるまで、1983年に開業した「東京ディズニーランド」の最寄り駅は「浦安」だった。5年ほどの短い間だったが、浦安駅からディズニーランドまでシャトルバスが入園者を運んでいたという。

『青べか物語』の「はじめに」ではこう書かれている。

「町は孤立していた。北は田畑、東は海、西は根戸川、そして南には『沖の百万坪』と呼ばれる広大な荒地がひろがり、その先もまた海になっていた。交通は乗合バスと蒸気船とあるが、多くは蒸気船を利用し、『通船』と呼ばれる二つの船会社が運航していて、片方の船は船躰を白く塗り、片方は青く塗ってあった。これらの発着するところを『蒸気河岸』と呼び、隣りあっている両桟橋の海にそれぞれ切符売り場があった」

時代は昭和となっても、まだ江戸時代のように船が主要な交通機関だった。1926年から周五郎は日本橋にある出版社で編集記者をしていたが、通勤するのも船だった。「定期蒸汽船で出社するのに片道およそ三時間を要し、編集部へ現われるのは、毎日、昼すぎごろになった」(新潮日本文学アルバム『山本周五郎』)というから浮世離れしている。当然ながら社から追い出された。

『青べか物語』に登場する浦粕町の人々は、バイタリティーにあふれた、一種原初的な民である。「蒸気河岸の先生」と』呼ばれる「私」にボロ舟(「青べか」)を言葉巧みに売りつける狡猾な老人、事情通のませた小学3年生男子、人妻に恋する青年、親に捨てられ浦粕でもっとも汚いと言われる少女等々、世間知にだけ長けて、ただ日々を生き延びる者たち。「私」は一種のカメラアイとなり、浦粕という土地と彼らの生態を叙するのであった。女が男に性的モーションをかける「女性上位」である点も面白い。

浦安は1971年に漁業権を放棄、漁師町としての相貌を失っていく。その後、大規模な埋め立て造成が繰り返され、団地が建ち、高速道路が通る。埋め立て開発以前の浦安の面積は、現在の4分の1であり、総人口は15倍以上にも膨らんだ。周五郎が暮らした時代とはまるで別の街だ。かろうじて面影を残すのは、「町を西から東へ貫流する掘割」と『青べか物語』で表現された旧江戸川から流れこむ境川という運河と、『青べか物語』に「千本」として登場する「吉野屋」という船宿ぐらいか。「吉野屋」には大きく「山本周五郎著『青べか物語』の船宿千本」と看板が架かっていた。

浦安は1971年に漁業権を放棄、漁師町としての相貌を失っていく。その後、大規模な埋め立て造成が繰り返され、団地が建ち、高速道路が通る。埋め立て開発以前の浦安の面積は、現在の4分の1であり、総人口は15倍以上にも膨らんだ。周五郎が暮らした時代とはまるで別の街だ。かろうじて面影を残すのは、「町を西から東へ貫流する掘割」と『青べか物語』で表現された旧江戸川から流れこむ境川という運河と、『青べか物語』に「千本」として登場する「吉野屋」という船宿ぐらいか。「吉野屋」には大きく「山本周五郎著『青べか物語』の船宿千本」と看板が架かっていた。 むしろ漁師町の面影を今に伝えるのは「浦安市郷土博物館」であった。我々「オカタケ散歩」の一行は、駅からバスでまずここへ乗り込んだ。浦安の変遷を展示で解説する本館も立派だったが、屋外に設けられた展示場「浦安のまち」が圧巻。「たばこ屋」「船宿」「漁師の家」「天ぷら屋」「三軒長屋」「銭湯」など昭和27年ごろまで実在した木造家屋や店舗を解体、移築している。天ぷら屋の「天鉄」は、『青べか物語』で「私」がよく行く店として描かれ、店内は周五郎と浦安の関係を展示解説するミニ文学館のようになっていた。

むしろ漁師町の面影を今に伝えるのは「浦安市郷土博物館」であった。我々「オカタケ散歩」の一行は、駅からバスでまずここへ乗り込んだ。浦安の変遷を展示で解説する本館も立派だったが、屋外に設けられた展示場「浦安のまち」が圧巻。「たばこ屋」「船宿」「漁師の家」「天ぷら屋」「三軒長屋」「銭湯」など昭和27年ごろまで実在した木造家屋や店舗を解体、移築している。天ぷら屋の「天鉄」は、『青べか物語』で「私」がよく行く店として描かれ、店内は周五郎と浦安の関係を展示解説するミニ文学館のようになっていた。小さな掘割も作られ、浮かべた舟には土日祝のみ来館者を乗せてくれるのだ。ここへ来てようやく『青べか物語』の舞台を彷彿させるものに出合った気がした。

「彼女には個性があり、強烈な自意識があった。私がならい覚えた技術をフルに動員しても、彼女は頑として服従しない」と『青べか物語』にあるが、この「彼女」が「青べか」と呼ぶ小さい平底舟だ。なかなか思い通りに言うことを聞かない舟を、なんとか乗りこなそうと奮闘するのが「青べか馴らし」。シェイクスピアの戯曲『じゃじゃ馬馴らし』をなぞらえているのだろう。

周五郎が移り住んだ時代からは100年近い時が流れている。何かを偲ぶというのがもともと無理な話であった。しかし、護岸工事はされているものの「境川」は今も変わらず流れていた。川沿いの遊歩道を歩いていると、しきりに川面をナイフのように白く光るものが見えた。小魚たちが遊泳していたのである。川はやがて海へ出ていく。小魚たちの群れも海に出ていくのだろうか。

(写真は全て筆者撮影)

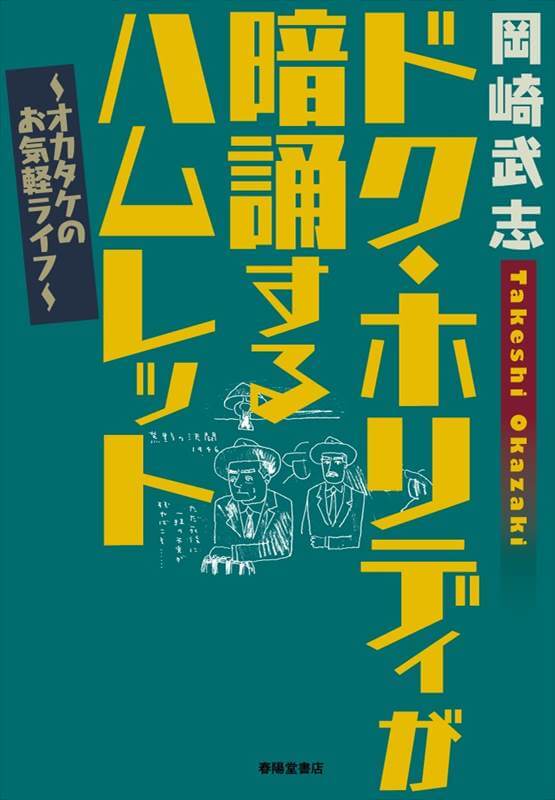

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。