岡崎 武志

【第4回】1976・文学的考察──『文藝』1976年10月号

たいそうなタイトルをつけたが中身はそれほど大げさなものではない。ご安心ください。近頃は古本屋や古書即売会、古本市へ出かけても、なるべく雑誌類は買わないようにしている。すでに書庫のあちこちに雑誌があふれかえり、床や階段にも積まれ、しかも資料としてほとんど役立っていない。ちゃんと管理してあれば別だろうけど、私の場合は買いっぱなしだ。だから、たまに触手が動いても止めておこうというケースが増えてきた。

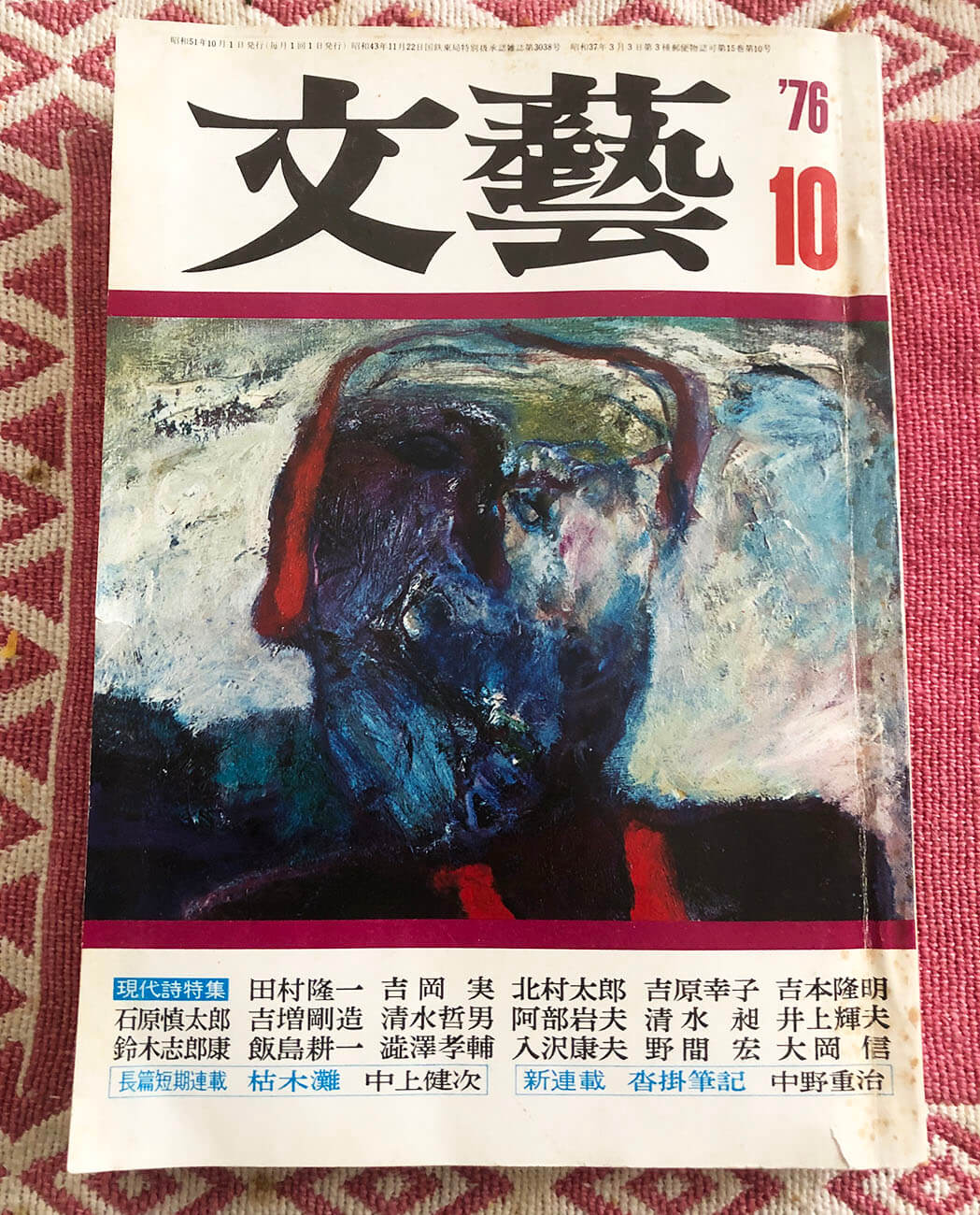

それでも気まぐれに、喫茶店でパラパラ読んでそれで処分してしまってもいいや……ぐらいの気分で買ってしまうこともある。じつに優柔不断なのだ。これは高円寺の西部古書会館での即売会で買ったもの。この日は収穫が少なく、そんな時は「まあ、こんなものでも」と禁じ手を買ってしまった。河出書房新社の文芸誌『文藝』は、かつては月刊、現在は季刊で刊行が続く。時折、思い切ったユニークな特集を組んで、文芸誌としては異例の増刷がかかるなど、なかなかの存在である。

私が買った号は「現代詩特集」号で、毎年のように恒例で特集を組んでいた(中央公論社時代の『海』も同様)。80年代くらいまで、現代詩という表現ジャンルが元気であった。この号に作品を発表しているのは以下の人たち。田村隆一、吉岡実、北村太郎、吉原幸子、吉本隆明、石原慎太郎、吉増剛造、清水哲男、阿部岩夫、清水昶、井上輝夫、鈴木志郎康、飯島耕一、澁澤孝輔、入沢康夫、野間宏、大岡信と豪華な顔ぶれ。「ザ・現代詩」と呼びたくなる。47年経った今、このうち存命なのは吉増剛造くらいか。異色は石原慎太郎。「回遊魚幻想」という作品を寄せている。失礼な言い方をすれば、ちゃんと詩になっています。

私が買った号は「現代詩特集」号で、毎年のように恒例で特集を組んでいた(中央公論社時代の『海』も同様)。80年代くらいまで、現代詩という表現ジャンルが元気であった。この号に作品を発表しているのは以下の人たち。田村隆一、吉岡実、北村太郎、吉原幸子、吉本隆明、石原慎太郎、吉増剛造、清水哲男、阿部岩夫、清水昶、井上輝夫、鈴木志郎康、飯島耕一、澁澤孝輔、入沢康夫、野間宏、大岡信と豪華な顔ぶれ。「ザ・現代詩」と呼びたくなる。47年経った今、このうち存命なのは吉増剛造くらいか。異色は石原慎太郎。「回遊魚幻想」という作品を寄せている。失礼な言い方をすれば、ちゃんと詩になっています。「さしわたし二マイルしかない海峡は、/わずか百年前に陥没して出来たという。/しかし、向い合う二つの島が、かつて、/どんな形でつながりこの海を塞いでいたか、/誰も知らない。(後略)」

そのほか、表紙に刷られているのが中上健次「枯木灘」(長篇期短期連載)と中野重治「沓掛筆記」が本号からの新連載。連載中が和田芳恵「暗い流れ」、小田実「円いひっぴい」、秋山駿「知れざる炎 評伝中原中也」、埴谷雄高「影絵の時代」である。これまた、ハッと息を呑むようなラインナップではないか。新潟へ出かけ、萬代橋を渡るとき、日本海に流れ込む信濃川の川幅の広さと水量にしばし見とれるが、ちょうどあんな感じ。

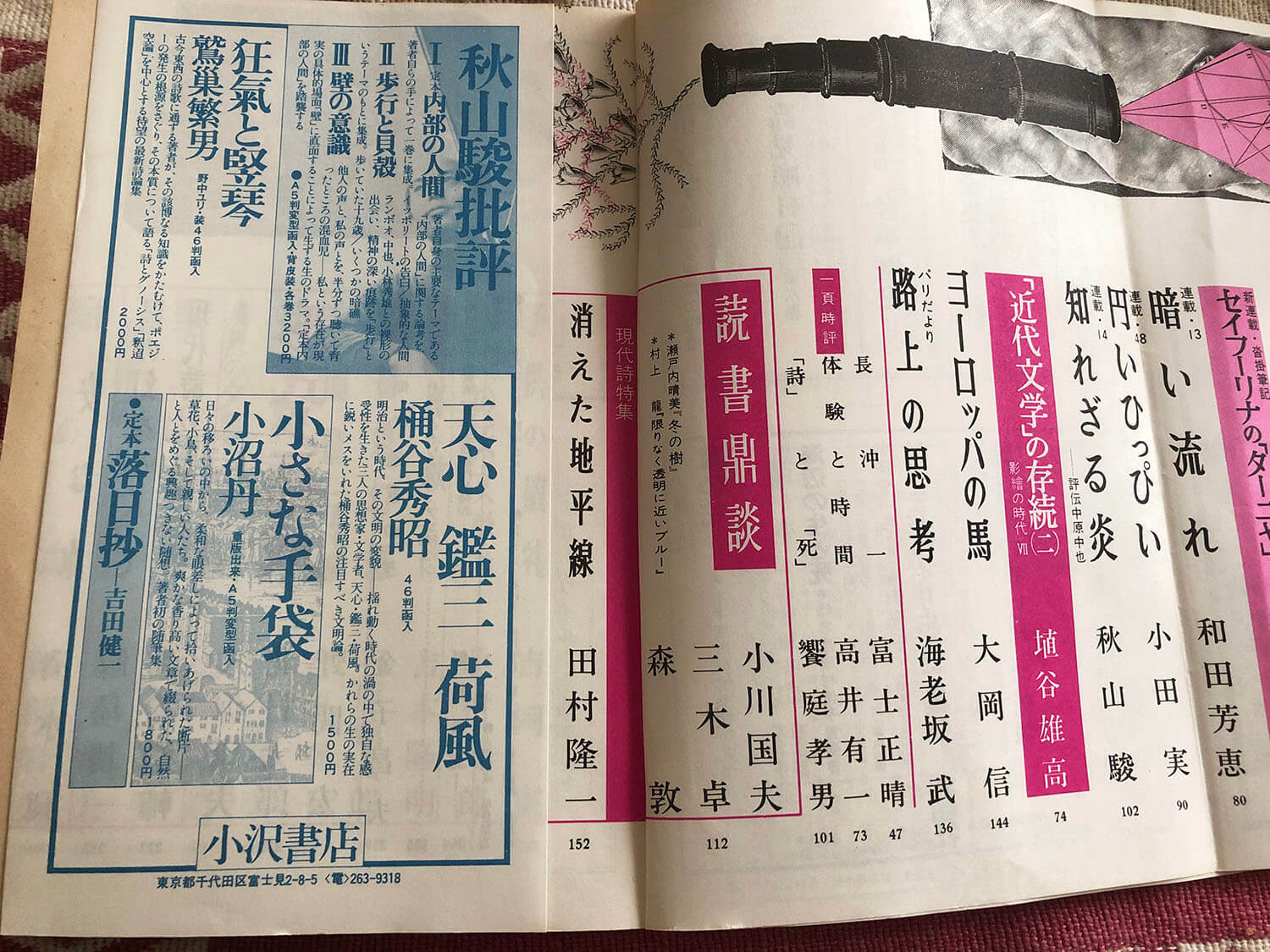

ほか、小川国夫・三木卓・森敦による「読書鼎談」、入沢康夫・北村太郎・野間宏による「現代詩季評」、金子昌夫による「同人雑誌評」あり。あとで触れるが「読書鼎談」で村上龍『限りなく透明に近いブルー』、「現代詩季評」で荒川洋治『水駅』、「同人雑誌評」で佐藤泰志「深い夜から」が論じられている。

そして表2と表3、観音開きによる目次裏に出版広告。資料的記録として書き写せば、現代思潮社、せりか書房、現代評論社、麥書房、勁草書店、創樹社、晶文社、小沢書店、筑摩書房、出帆社、国文社、白馬書房。この時代に文学的青春を送った人たちなら何かを感じるはず。これらの大半は失われた出版社名にはそうした力があるのだ、と再確認。冒頭に掲げたタイトルの「1976・文学的考察」とはそういう意味であり、なおこれは、加藤周一・中村真一郎・福永武彦の『1946・文學的考察』を踏まえている。のち日本の知識人の中枢となる3名(「マチネ・ポエティック」という日本語による押韻詩運動をしたメンバー)が、敗戦後の日本に掲げた、やや調子の高い文学的宣言であった。

思えば約10年後の1950年代半ば、石原慎太郎『太陽の季節』を筆頭に、大江健三郎、開高健が文壇へデビューしていく。またその約10年後の1964年に柴田翔『されどわれらが日々––––』が芥川賞を受賞。そして1976年の『文藝』が目の前にある。いささか乱暴な要約だが、おおよそ10年を単位に文学が更新されている印象をここで持つのだ。次の10年は、吉本ばななと俵万智の登場(単行本の出版)、村上春樹『ノルウェイの森』が1987年とちょっとずれてしまう。許容してもらえますか。

先に挙げた「読書鼎談」、「現代詩季評」、「同人雑誌評」で触れられた村上龍、荒川洋治、佐藤泰志など新しい才能たちが、旧世代の人たちにどう映ったかを見ておこう。まずは『限りなく透明に近いブルー』。私も掲載誌の『群像』を買った覚えがある。黒人兵やLSDが出てくるなど過激な内容が話題になり、生なセックス描写が延々と続いたりした。

「読書鼎談」の3名のうち、もっとも評価しているのが三木卓。「一口に言いますと、たいへんいい作品だというふうに思いました。いわば青春の生というもの、とにかくこれだけの形で、実質的な形でとらえ得た作者の目の敏感さと広さ」という点を買っている。小川国夫は後半がよくないと言う。「だんだん甘くなってくる」として、とくに「あとがき」を批判する。「あとがき」は著者が主人公「リュウ」になって、作中人物に呼びかける手紙のような体裁になっていて、私小説であるかのような錯覚を読者に与えている。

森敦は物語が2つある構造を「うまくない」とし、セックス描写に関して「もよおさないんです、こっちが。つまりジカジカと肉感が出てこない」と変な難癖をつけている。森に関しては、むしろ次のエピソードが印象に残る。森がこの作品を読みつつ、日本を旅行していたら、「青年が集まってきまして、この作品のことを聞くわけです。彼らは読んでるわけです」ということがあった。今じゃ、青年が話題の小説をみな読んでいて、それが話題になることなどちょっと考えにくい。文学がもっと若者に直接的で熱量をもっていた時代だった。私もその渦中にいる若者の一人だった。「ブンガク」と口にするだけで引き締まる気がしていた。

荒川洋治詩集『水駅』を論じるのが「現代詩季評」。私などは、この詩人の出現であたりの風景が一変するような衝撃と新しさを感じたものだ。荒川にはちゃんと『あたらしいぞわたしは』という詩集もある。『水駅』について入沢康夫は「作品が美しくあることに臆さない詩ではないか、あえて美しさを選びとっているような感じの詩」だという。北村太郎は「水の色とか、水という言葉が好きですね、この人は。うす緑とか、青とか、とうとう青野季吉と真山青果になっちゃって、とにかくぜいたくな人ですね」と発言。それを受けた入沢が、「〝限りなく透明に〟になっちゃうんじゃないですか(笑)」とまぜっかえす。『限りなく透明に近いブルー』が詩評にまで越境し、いかにヒートしていたかがわかるのだ。

旧世代からの異議としては入沢が「この人たちは浪花節がないんですよ」と批判し、北村もこれに同調、野間の「つまりまだ、日本において詩人として生きるということは、いかに難しいかということを知らないでしょうね」と物言う。私などはここに驚いた。詩を書くことに「浪花節」や「いかに生きるか」などという人生訓が必要だと思えなかったからだ。「世の中のことを知らない」「まだまだ苦労が足りない」とは旧世代が新世代を批判する決まり文句であるが、そういった濁りや重力に反発したのが村上龍の「透明」や荒川洋治の「水」ではなかったか。しかし、そうした引っかかりを含め、大御所詩人3名の鑑賞は楽しかった。それもまた1976年的なできごとである。

最後に佐藤泰志。『ここが私の東京』(ちくま文庫)を始め、佐藤については繰り返し書いてきたので、ここではもう繰り返さない。佐藤は1949年生まれで村上春樹と同年、芥川賞を受賞できず、大手文芸誌へのデビューが遅いことも共通している。金子昌夫「同人雑誌評」で取り上げられた「深い夜から」は「北方文芸」に発表。佐藤は1977年に「移動動物園」が新潮新人賞候補作として「新潮」に掲載されたから、脚光を浴びる前夜だった。

担当の金子は30行近くを費やし、丁寧に佐藤の作を紹介している。『文学界』と並び、『文藝』の同人誌評は、作家未満のプロ志望の書き手にとって晴れ舞台であった。佐藤はおそらく金子の評を何度も繰り返し読んだはずだ。その金子が言う。

「この作者の資質は、日常のさりげない情景を、そのまま気負うことなく表現していながら、そこに鮮明なイメージが浮き上がってくるところにある」

代表作『海炭市叙景』を始め、その後の佐藤作品を考えると、この金子の目がいかに鋭く正確だったかが証明されている。大したものだなあ、と感心するのである。そして、今は亡き佐藤に代わって、よく言ってくださったとお礼を言いたくなるのだ。

最後にふたたび広告の話。『文藝』表4は、ほかの硬めな文芸出版社の広告としては似つかわしくない「ナショナル」による新製品の告知になっている。モノは「スポーツマン808」という、戸外で視聴できる乾電池による携帯テレビだ。「燃える魂。飛び散る汗。スポーツは主張だ。」と惹句があるから、アウトドアでスポーツ観戦をしよう、というコンセプトか。しかし15キロ強と重量がある。私は見たことがない。価格は3万6800円。大卒公務員の初任給が8万6000円だったから、値段としても「荷が重い」。「ヤフオク」出品を検索すると、けっこうな数が市場に出回っている。安い落札価が2000円。高いのは1万円強か。

(写真は全て筆者撮影)

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。