岡崎 武志

【第5回】対談集の効用

対談集をたくさん所有しているし、よく読む。これは私の読書人生における顕著な傾向と言えるかもしれない。まったく読まない、あるいはほとんど読まないという人も多いだろうから。小説、エッセイ、評論、ノンフィクションといちおう分野を分けて、そこに収めるのをためらわれるのが対談(鼎談、座談)集ではないか。当然ながら、これらは喋った会話を文字に起こしてかたちとする。その作業には幅があって、喋ったことがそのまますべて原稿となるわけではない。話者とは別に、構成者(編集者が兼ねることもある)がいて、喋った言葉をテープなどの録音から文字に起こし、さらに削除、加筆、順序の入れ替えなどをして作品として整えるのである。各話者にそれが送られ、大幅に手を入れる人もいれば、ほとんどそのままおまかせで返す人もいる。これはもう本当にさまざま。私は直近で『中央公論』誌上で清水達朗さんと「上京」をテーマに対談した。知己の相手ということもあり、話はふくらみ2時間近くに及んだ。限られたページ数に圧縮するのに構成者は苦労しただろう。これが初稿ゲラで届き、私はこれにほとんど手を入れなかった。いろいろ難しい問題があって、ひと口には言えないが、執筆者が書くのではなく、こうした語りの記事は、喋った時点で半ば私の手を離れていると考えているからだ。

これまで、たくさんの人と対談してきたし(軽く2、3冊の本にまとまる分量)、逆に構成者として多くの対談を原稿にしてきた。そうした経験を踏む以前の、純粋な読書だった頃から対談集を読むのが好きだったのである。喋り言葉の気楽さがあり、相手とのやりとりから、テーマに奥行きが出たり、または思わぬ方向へ話がそれていくこともある。個人で書く原稿とは違う面白さがあるのだ。

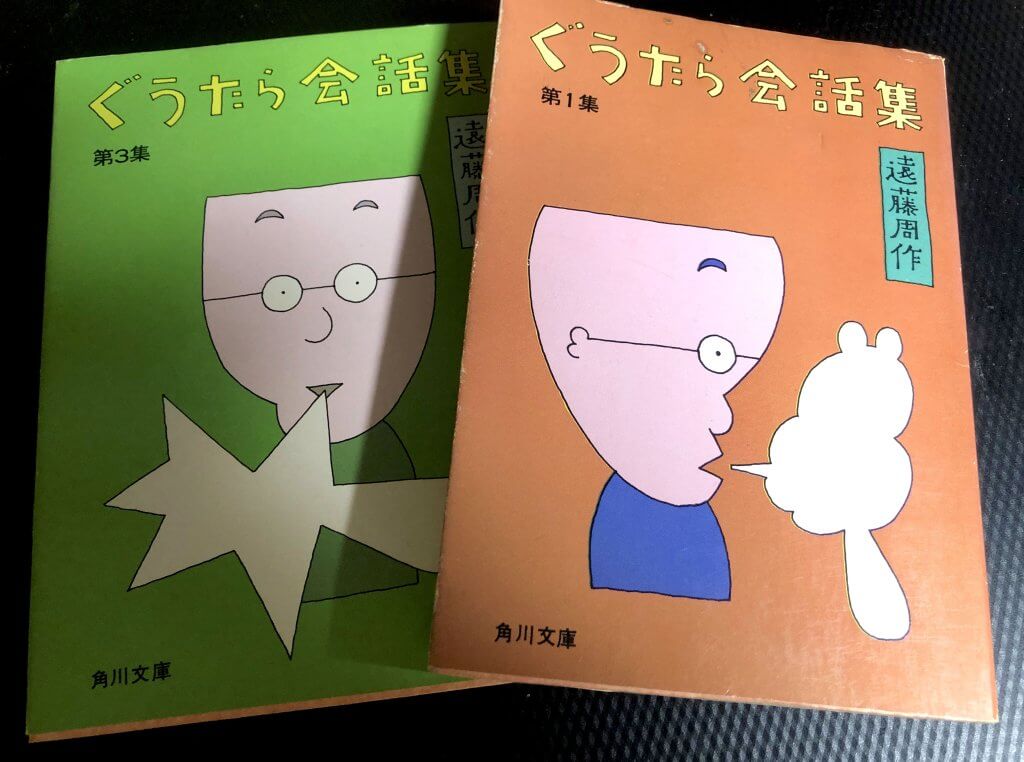

私が熱心に本を買って読むようになった中学生から高校生の頃は、昭和で言えば40年代後半になるが、思えばこの時期、対談集がたくさん出版されていた。最初に読んだのは遠藤周作、遠藤とペアだった北杜夫。これは本当に面白かったし、電車の中で読んでいて思わず笑ってしまうこともあった。次いで吉行淳之介、開高健、田村隆一、丸谷才一、司馬遼太郎などだろうか。

私が熱心に本を買って読むようになった中学生から高校生の頃は、昭和で言えば40年代後半になるが、思えばこの時期、対談集がたくさん出版されていた。最初に読んだのは遠藤周作、遠藤とペアだった北杜夫。これは本当に面白かったし、電車の中で読んでいて思わず笑ってしまうこともあった。次いで吉行淳之介、開高健、田村隆一、丸谷才一、司馬遼太郎などだろうか。とくに吉行は対談の名手として誉れ高く、驚くほど多くの対談集を出している。いま本棚から、吉行の対談集をピックアップしてきたが、集英社文庫から『対談 浮世草子』、新潮文庫から『恐怖対談』『恐怖・恐怖対談』『恐・恐・恐怖対談』、角川文庫から『着流し対談』『躁鬱対談』と6冊が揃った。しかもこれは一部にしか過ぎない。単行本なら『軽薄対談』(講談社)がシリーズとして3冊あるし、『拒絶反応について』(潮出版)という、文学論に踏み込んだ硬めの対談集まである。

『躁鬱対談』(角川文庫)の解説で、編集者の青柳茂男が「対談の名手・吉行淳之介」というフレーズが流布した事情を説明している。最初の連載対談は昭和40年に始まった『週刊アサヒ芸能』の「人間再発見」で、足掛け5年も続き、199回をもって終了した。この連載が好評で「対談の名手」の評判が定まったという。この199回の対談が、その後、『軽薄対談』『吉行淳之介対談浮世草子』『粋談』『軽薄対談』と出版社やかたちを変えながら本になっていく。

青柳の見るところ、「対談の名手」と呼ばれる所以は、「まず相手との間につかず離れずの適当な距離を置く。抽象的、観念的な議論を避け、話はあくまで具体的に。意味がくみとりにくい発言があれば、臆せず突っ込む。ただし、相手のいやがることを露骨に聞いたりはしない。具体的なエピソードが積み重ねられ、その背後にゲストの人柄や生き方が輪郭あざやかに浮かびあがる」ところにある。ほとんど名人芸。つまり、知識が豊富だとか、話術に長けているといった技術的なことの前に、人生をいかに生き抜いてきたかというバックボーンが試されているのだ。「対談の名手」は「人生の名手」でなければならない。

そこで気づくのは、対談の上手い人はエッセイも上手いということだ。対談は喋るエッセイと言い得る気がする。小説や評論を書くのとは違う、作家の生理の部分で、この2つには共通する部分があるようだ。それに、ジャーナリズムの要請もあった。総合雑誌や週刊誌、タウン誌やPR誌など雑誌がメディアとして元気だった時代、読み物記事の中で、コーヒーブレイクのように目を休ませるのが対談で、必須のアイテムだった。だから人選を含め、作る側も力を入れた。ただ、けっこう経費がかかると、編集者のぼやきを聞いたことがある。2人分のギャラにプラスして、構成者、昔なら速記者、カメラマンが必要になる。両者が大物だと、喫茶店でというわけにいかず、それなりのレストランや料亭を用意するとなれば、かなり物入りである。

それでも対談のページは雑誌の目玉と考えられていた。遠藤周作、吉行淳之介、開高健、田村隆一、丸谷才一、司馬遼太郎などが重用されたのは、彼らにまかせれば、慣れてもいるし、出来が保証されていたからだ。だから、雑誌掲載で終わらず、単行本になった。昭和40~50年代は対談集の花盛りの時代でもあったのだ。

そこで気づいたのだが、そういえば最近、出版広告などを眺め渡しても、対談集を目にすることが少なくなった。具体的に昭和40~50年代に何冊、平成、令和に入って何冊とデータがあるわけではない。書評家と名乗り、この30年以上を本の業界を泳いできた者としての率直な感触である。

出版全盛期に比べて、雑誌の数は減ったが、読み物記事としての対談の需要が極端に下がったわけではないだろう。いま手元に『文藝春秋』(2023年5月号)があり、目次を見ると岸田文雄・岡藤正広・中野信子の鼎談、藤原正彦・林真理子の対談ほか、8本の対談(鼎談)記事がある(「有働由美子対談」は連載)。1冊に8本だから、かなり多い。もともと対談および座談会という形式の創案者と言われる菊池寛が作った雑誌だけのことはある。

しかし、どうだろう。本になった対談集そのものが、気軽に読まれる読書環境はこの数十年で大きく衰退したのではないか。本そのものが売れなくなったという出版事情はもちろんある。加えて、作家そのものに、対談をして読者を満足させるだけの個性や魅力や力量が失われているのではないか。

改めて、対談を得意としたかつての作家(いずれも物故)の名を挙げる。

遠藤周作、吉行淳之介、開高健、田村隆一、丸谷才一、司馬遼太郎

ここに野坂昭如、山口瞳、小林信彦、井上ひさしの名を加えてもいい。こうして並べると、私が思春期から読み始めた記憶と思い入れの強さを差し引いても、一人ひとりが戦国時代の一国一城の主、といった存在の大きさを感じる。語り手の個性、存在感、魅力がなければ、そもそも対談という語りの記事は成立しない。

吉行淳之介で言えば、ホストの役目を果たしつつ、ちゃんと意見も言い、話の方向性のかじ取りもする。そのあたりが「名手」と呼ばれるゆえんだ。

新潮文庫『恐怖対談』シリーズで傑作とされるのが、淀川長治をゲストに招いた「こわいでしたねサヨナラ篇」。「こわい映画」というテーマで、うまく淀川の知識や鑑賞法を引き出している。そして、淀川をうまく「乗せ」、アラン・ドロンが主演した『太陽がいっぱい』について、「あの映画はホモセクシュアル映画の第一号なんですよね」と驚愕の発言を手繰り寄せた。続く吉行は(和田、同席の男性も)「え、そんな馬鹿な」と絶句。ここから淀川の真骨頂なのだが、「映画の文法」を持ち出して、画面に現れた事象や映像からどうしてそう言えるかを論じていくのだ。

息をもつかぬ丁々発止のやりとりが生んだクリーンヒットと言えよう。なおカッコ内の「和田」とは和田誠で、似顔絵を担当した和田は対談に同席したのである。

(写真は全て筆者撮影)

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。