岡崎 武志

第19回 『歌枕』精読

講談社文芸文庫の叢書としての吸引力から中里恒子『歌枕』を読み、大いに感心したということを前回に書いた。今回は作品そのものについて書いておこうと思う。本作は1972年から75年にかけて(著者63~66歳)、『文藝』ほか文芸誌で断続的に発表された連作短編5作の集成による。新潮社から一度、表題作までの3編が『歌枕』として73年11月に刊行され、そのあとも74年に「花筐」、75年に「もの言はぬ花」と書き継がれた。

のちに書き足した2編を加え、81年に中央公論社から『歌枕』を「新装版」として出し直している。その「あとがき」に、書き終えてからも「意図した語りとは別に、筆をとめてみると、まだ終っていない、これから先があるのだという気がする」と著者は記す。それだけ、このテーマに執着があったと思われる。同著により、中里恒子は1974年に第25回読売文学賞を受賞している。同時受賞が安岡章太郎『走れトマホーク』。

最近でこそ、特に話題となることは少ないが、1949年設立の同賞は、かつて権威のある文学賞のひとつであった。たとえば安部公房『砂の女』、上林暁『白い屋形船』、庄野潤三『夕べの雲』、河野多恵子『不意の声』、耕治人)『一條の光』、小沼丹『懐中時計』、吉田健一『瓦礫の中』ほかが1960年代に受賞している。実質を備えた威厳ある文学賞だとわかるはず。

外堀を深く掘りすぎて言い忘れたが、『歌枕』はやや古風な変則の男女の物語である。男女とは鳥羽とやす。30の年の差があり、婚姻関係にはないがひとつ屋根の下に暮し7年が過ぎた。確たる年齢は示されないが、鳥羽を60過ぎ、やすを30ぐらいとみて私は読んだ。

最初に登場するのは鳥羽。その冒頭が意表をついている。

「だいぶ水をくぐったらしい冴えた藍の、くたくたになった薩摩飛白に、みじんの筒袖の半纏を着て、ねずみ色によごれたズックの運動靴を履いて、肩から麻の頭陀袋をかけた男……眼深にかむった鳥打ち帽の下からみえる半面は、皺の深い、老人の相だが、がしがしした歩きつきである」

薩摩飛白に半纏まではそれほどでもないが、よごれたズック靴に頭陀袋という組み合わせがなんとも異様である。しかもそれが東京の古美術展示場とあればなおさらだ。読者に軽い衝撃を与えることは、著者の計算済みだろう。鳥羽はいったいどういう人物なのか。それが徐々に薄紙をはがすように明らかになる。

会場で偶然出会った曾我は鳥羽と旧知の仲で久しぶりの対面。「つまらんところに、くすぶってますわ」と言う鳥羽は、5匹の犬を飼っていて、その餌を求めて「時折、支店をまわって、店の残りものを貰ってくる」のだと明かす。さらに曾我とは戦後まもなくから骨董漁りをしていた好敵手だとわかる。読者の想像を追い越して、先に先にカードを切る手口が鮮やかだ。支店をいくつか持つ飲食店の大旦那かとあたりをつけるがこれも裏切られる。

さらに、このあとすぐ曾我の会社を訪問した際、鳥羽が京都の店の経営に失敗し、妻にすべてを取り上げられたあげく放逐されたと語るのだ(禁治産者だとのちに判明)。子どもはなく、残されたのは、やすという女と犬5匹。鳥羽の店は「東京でも一流の場所の、名うての老舗の割烹店」だった。ここまで文庫で約6ページ。

配流された貴種

「隠れ蓑」と題された連作短編第1作は急流のような始まりから、一転、静かな川の流れに浮かぶ小舟のような趣となる。鳥羽の代に祖父の隠居所として建てられた二階建て家屋に、鳥羽とやすは暮らす。場所は藤沢市藤ヶ谷(現・鵠沼藤ヶ谷)。江の島にもほど近い、江ノ電「柳小路」と「鵠沼」両駅にまたがる古くからの住宅地である。

店を実質的に切り盛りしていたのは鳥羽の妻で、骨董に入れあげ家産を傾けた鳥羽は店の使用人だったやすとこの地に逃れてきた。あるのは、衣食住や犬の世話だけに心を傾ける日々である。やすは一度嫁ぐがすぐ単身となり、失意の鳥羽と「一緒にいたい」と思い従ってきた。二人の間に性愛の関係はあるがそれは省かれる。通例なら「主人と妾」と呼ばれる間柄だろうが、そんなスキャンダラスな印象とはほど遠い。世間や他人と交渉することなく、ただ互いを補助し合いながら生きている。私はその「静かさ」に惹かれ、本音を言えば、自分の老年のあるべき理想郷のようにも思えたのである。60半ばを過ぎてからの読書でよかった。若い時期だけで読書の習慣を捨てるのはあまりにもったいない話である。

私が『歌枕』に思いのほか入れあげたのは、年の離れた男女の愛、という設定以上に、ここに完成された言葉の表現があるからだった。たとえば何気ないこんな場面。映画でいえば、小津安二郎のローアングル。

床の間の花は枯れている。障子の裾に、小さな破れが出来て、風にひらひらしていた。

どういう風に相手をいたわるか、ということが、もうふたりの間にはみじんもなくなってしまった、そうなのだ……やすは、枯れた花を捨てて、がらがらと雨戸を閉めた。––––

私はここに、女性の目使いや心映えを強く感じる。中里は昭和初期から作家活動を開始し、横光利一、川端康成に師事した。いわゆる新感覚派の時代をくぐり抜けた。しかし、それら新奇な表現運動に振り回されることなく、確かな文章の道を歩んできたように思える。

『歌枕』で達成された言語空間は、手入れの行き届いた日本家屋のように読者の心に慰安をもたらす。私には、大店の旦那から没落した鳥羽が、王朝和歌時代に配流した帝あるいは貴種(たとえば頼朝)のように思えるのだ。そういえば「鳥羽」は、“承久の変”の政争に敗れ、隠岐の島に流された後鳥羽院の名を連想させる。友人の「曾我」とともに、田中や中村といったよくある姓が選ばれなかったことは重要だ。中里でもっとも読まれた『時雨の記』の男は「壬生」、『水鏡』は「山科」だ。

いつまでも続くかと思われた男女の生活は、鳥羽の急死によりあっさりと幕を閉じる。まだ物語は半分あたり。この命のはかなさも「貴種」らしい。鳥羽と住んだ家を出て、一人で生きるやすだが、つねに鳥羽との想い出とともに生きる。これが後半の「花筐」と「もの言わぬ花」。一度、単行本としてまとめながら、筆を捨てずに付け加えた作品だ。

独り立ちしたやすが、雨上がりの墓地で、鳥羽の墓石に線香を手向けるのが最後の場面。『時雨の記』もそうだったが、中里は雨という自然現象を作品に持ち込む名手でもあった。

(写真は全て筆者撮影)

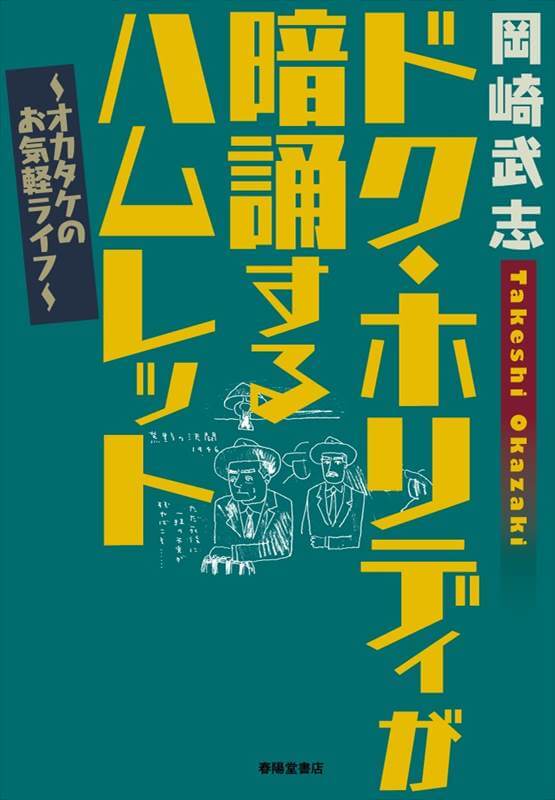

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

2023年春、YouTubeチャンネル「岡崎武志OKATAKEの放課後の雑談チャンネル」開設。